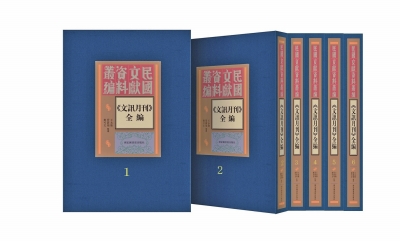

《文讯月刊》的变迁历史与编辑特色

|

王永伦 管新福 刘可文

一、《文讯月刊》的变迁历史

《文讯月刊》 出版发行经历了三个时期:谢六逸创办、主编时期,顾颉刚、白寿彝主编时期和臧克家主编时期。

1.谢六逸创办、主编时期。这一时期从一九四一年十月十日创刊号出版发行起,到一九四四年七月十六日第五卷第一期出版后被迫停刊止,历时两年九个月,出版地为贵阳,出版了创刊号、第二至三期、第二卷第一至六期、第三卷第一至六期、第四卷第一至十二期、第五卷第一期,共二十八期二十二册,其中一九四三年第四卷第二、三期,第四、五期,第六、七期,第八、九期是两期合册出版,第十、十一、十二期是合刊。第五卷第一期为“风物志专号”,该期还登载了第五卷第二期“中国文学专号”要目,但因战争逼近贵阳,“中国文学专号”在撤退中纸型遭毁,未能出版。创刊号至第二卷第六期,编辑者标注为文通书局编辑部,从第三卷第一期开始,编辑者变为文讯月刊社,主编者为谢六逸,第五卷第一期主编者增加为顾颉刚、谢六逸、娄子匡、岑家梧。这一时期,《文讯月刊》主要刊载社会科学和自然科学类文章、文艺作品以及时事评论、书评等。初步统计,该时期 《文讯月刊》共刊发文章三百三十四篇 (含译文九十篇),其中,社会科学类文章一百一十一篇,自然科学类文章十七篇,文艺作品一百七十一篇 (首、部),其他文章三十五篇。社会科学方面主要发表教育、历史、文学、新闻、艺术、民族、民俗、政治、语言文字、哲学、经济等领域的文章,自然科学方面主要发表营养、天文、植物、土地、林业、工业等领域的文章,文艺作品主要有古诗词、小说、散文、随笔等。

2.顾颉刚、白寿彝主编时期。这一时期从一九四六年一月十五日重庆复刊出版第六卷第一期 (新一号)起,到一九四六年十二月三十一日出版第六卷第十期 (新十号) 止,历时一年,出版地为重庆,共出版了十期。其中一九四六年一月至五月,出版了第一至五期;一九四六年六月至八月没有出版;一九四六年九月至十一月,出版了第六至八期;一九四六年十二月十五日出版了第九期,十二月三十一日又出版了第十期。每期标注的编辑者为文讯月刊社,第一、二期标注主编者为顾颉刚、白寿彝,第七、八、九期标注主编者为顾颉刚,其余各期均未标注。在这一时期《文讯月刊》 的“稿约”中,一直强调欢迎文艺、哲学、史地及社会科学、自然科学的稿件,论文、笔记或通讯等。初步统计,这一时期共发表文章一百四十一篇 (含译文二十七篇)。其中,社会科学类文章三十九篇,自然科学类文章十九篇,文艺作品七十五篇 (首、部、幅),史话、书评、学人生活等其他文章八篇。社会科学类、自然科学类文章主要涉及文学、历史、政治、艺术、语言文字、教育、经济、民族、民俗、哲学以及工业领域等,文艺作品主要是诗歌、小说、散文、戏剧、童话、随笔与札记、木刻与插画等。

3.臧克家主编时期。《文讯月刊》从第七卷第一期开始由臧克家主编。臧克家曾回忆:“我从一九四七年六月十五日,第七卷第一期开始成为 《文讯》月刊的负责人了。孤家寡人一个,主编、编辑、校对、拉稿子、送稿费……百事集于一身。”这一时期从一九四七年六月十五日出版第七卷第一期起,至一九四八年十二月五日出版第九卷第五期止,历时一年六个月,共出版十七期。第七卷第一至四期标注编辑者地址为苏州,后面各期均未标注,但出版地应为上海。一九四七年六月至十二月,出版了第七卷第一至六期;一九四八年一月至六月,出版了第八卷第一至六期;一九四八年七月至十二月,出版了第九卷第一至五期。每期标注的编辑者为文讯月刊社,均未标注主编者。该时期,《文讯月刊》 分普通号和文艺专号出版。第七卷第五期、第八卷第二期、第八卷第五期、第九卷第一期、第九卷第三期、第九卷第五期等六期为“文艺专号”。初步统计,这一时期共发表文章三百一十一篇 (含译文四十八篇),内容方面有社会科学、自然科学、文艺理论研究、国际问题以及文艺作品等;其中,社会科学类文章一百零三篇,自然科学类文章十六篇,文艺作品一百五十七篇 (首、部、幅),编辑余话、书评、影评等其他文章三十五篇。

二、《文讯月刊》的编辑特色

《文讯月刊》 涉及的学科宽泛、作者众多,内容丰富,其编辑出版呈现以下特点。

1.主编是“大编辑家”,他们为《文讯月刊》 的存续与发展作出了巨大贡献。先后出任《文讯月刊》主编的是谢六逸、顾颉刚、白寿彝、臧克家等著名专家学者。戴文葆先生认为,我国历史上的大编辑家,都是大思想家、教育家、著作家和学者专家。纵观 《文讯月刊》办刊的历程,我们可以深刻感受到其积淀着历任主编的思想和智慧,主编者不仅拥有深厚的知识储备,还有不屈不挠、坚持真理的崇高品格,对学术和文化充满热爱,对国家和民族的命运深切关注,对时代所赋予的责任有着深刻的认识,充满责任感和使命感,他们在《文讯月刊》 的发展中发挥了非常重要的作用。面对严峻的战争形势,谢六逸在 《创刊辞》 中指出,“浅识之士不免怀着畏怯的观念,以为战事一起,不惟城市化为丘墟,我国的文化也将全部毁灭”。他就是在这特殊时代背景下,在强烈的历史使命驱使下,创办了 《文讯月刊》。在办刊过程中,谢六逸始终坚持“抗日救亡”“抗战必胜”“文化救国”等理念,并立志宣传新知识,提高民众的文化素养,唤起大众的爱国情怀,为民众信仰的构建提供“精神食粮”。一九四六年,《文讯月刊》在重庆复刊,顾颉刚、白寿彝两人同样是本着为文化服务的宗旨欣然接受了主编职位,他们说,“我们得有这机会,来尽文化服务的职责,真是非常兴奋的。”一九四七年,《文讯月刊》 由臧克家主编,他也是带着对学术和文化的强烈热爱主编此刊,说“一个在内地经历了种种困难而新迁到上海来的刊物在准备以更大的勇气接受更大的磨难,同时它也感到一种文化工作在这时之更为庄严更为需要”。

2.撰稿人多系当时名人名家,他们是《文讯月刊》取得成功的关键所在。《文讯月刊》 创刊时正值全面抗战时期,诸多文化机构、高等院校及专家、学者、教授、名流、政界要人、出版家、知名编辑等纷纷内迁。据统计,当时来贵州的专家学者、正副教授近三百人,著名文化人士也不下二百多人。这些专家学者、教授、文化名人中有很多为 《文讯月刊》提供了高质量的稿件。李独清回忆说,“内容方面,谢先生交游甚广,多全国文艺界知名之士,征集到的新旧文艺或学术性的稿件很多,大半有较高的质量。在颠危困顿的时期,使文艺事业不因而废坠,这个贡献是并不小的。”一九四六年 《文讯月刊》 复刊后,因内迁的教授、专家、学者和作家随单位返回原地,其编辑、出版和发行等工作出现了困难,此时稿源短缺,“稿件方面,四五期以后也有了困难。许多作家都忙着搬家。新的写作在后方很不容易得到了。已交来的作品,在发表后,也常常因为找不到作家的新通信处,无法把本刊寄到作家手中”。尽管如此,在顾颉刚、白寿彝两人的努力下,我们仍然看到很多大家、名家的稿件在 《文讯月刊》上发表。在臧克家主编期间,他利用地缘和人缘的优势大量进行组稿,有众多著名专家学者、文人的作品在此时发表。他曾回忆:“撰稿人多系当时学术界著名人士。”“稿件来源,投来的少而组来的多。”“唐弢、李健吾、艾芜、碧野、戈宝权、袁水拍、汪曾祺、刘北汜、陈敬容、方敬、金克木、劳辛、范泉都有作品或译作发表,阵容甚盛,内容也颇丰富。”可见,《文讯月刊》 能取得成功,在于其拥有许多著名的专家、学者、教授、名家提供高质量的稿件。

3.《文讯月刊》 尽管辗转多地,历尽艰辛,但办刊宗旨始终不变,这使其影响力经久不衰。谢六逸创办《文讯月刊》 时就提出,《文讯月刊》“目的在集思广益,刊载学术论著、文艺作品、名著提要、文化动态以及其他与出版事业有关的文字。同时借以披露本局的出版消息,成为出版者、著作人、读者三方面在精神上彼此互相沟通的机关”。在重庆复刊的《文讯月刊》 也坚持原有的办刊方向和办法,继续将其办成一本综合性的杂志。同时,为了适应战后时代的需要,还提出要加强青年工作,将文艺放在首要地位,将史学与文学相结合,让专业知识通俗化等。《复刊词》 指出,“青年是时代的新芽,是将来时代的开创者……希望中学生、大学生们肯尽量的把写作寄给我们,让我们开辟一个‘青年园地’”。“从本期起我们在编排上试作变更,把文艺列在前面,反一反向来综合性刊物的成例”“希望本刊里,把史学家和文学家联合起来,以史学的方法取得正确的材料和系统的智识,而由文学家的一枝笔宣布给大众”“各种专门的智识,各种科学的结论,我们也都想检取,可是我们希望一件件把它通俗化”。一九四七年臧克家任主编后,《文讯月刊》 的编辑方针仍然和以前一样,刊载学术论著、文艺作品、名著提要、文化动态以及其他与出版事业有关的文字,并贯彻了在重庆复刊时提出的让学术论著大众化、更多地发表文艺作品等宗旨。同时,臧克家还提出希望将报道和批判的精神渗透刊物各个门类,特别强调刊载的学术论著、文艺作品、名著提要等要具有报道或批判性质,但他深知“这都是并不简单也并不容易的事”,其“愿意拿一种无间歇地时时争取进步的精神,和不怕麻烦、时时刻刻在学习的热情和坚持,来达到我们的企求”。《文讯月刊》在时间上历时七年多,在空间上跨越了贵阳、重庆、上海三地,后任主编对办刊宗旨和办刊方向在继承的基础上有所发展,但其办刊宗旨整体上是始终如一的,这就使得 《文讯月刊》知名度日益提高,影响力经久不衰。

(作者均系贵州师范大学教授。此文系《〈文讯月刊〉全编》“序言”的部分内容,刊载时作者做了一定删改)