学生化身“小侦探”户外课堂“活”起来

|

|

|

本报记者 潘国虎

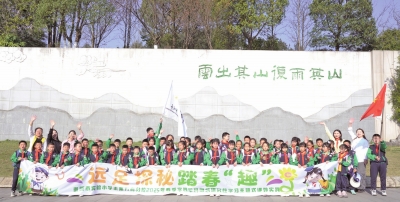

当语文遇见自然科学,当数学邂逅艺术创作,这样的课堂会碰撞出怎样的火花? 近日,贵阳市实验小学未来方舟分校开启《踏春“趣”》学科融合主题式户外实践课程。该校三 (7) 班学生化身“小探险家”,率先走进登高云山自然课堂,以放大镜、彩色笔为工具,在自然中开启了一场别开生面的春日探索之旅。

“露珠是小草的珍珠项链,太阳出来就偷偷藏进口袋”“风把柳枝变成秋千,小燕子荡呀荡,笑开了花!”……活动中,孩子们用童真的诗句捕捉春日景象,将语文韵律与自然观察巧妙融合。他们以诗意语言诠释科学现象,用文学笔触描绘春天的生命力,展现了跨学科学习的独特魅力。

“树叶沙沙是沙锤,小鸟啾啾是哨子”“三叶草在打呼噜,蒲公英撑着伞偷听呢!”孩子们还化身“自然小侦探”,趴地聆听大地心跳,将树叶摩擦声、鸟鸣声转化为科学探索的素材。通过观察声音传播与植物生长的关系,用科学视角谱写出春日的自然乐章。

“桃花瓣是春姑娘的腮红,一抹,山坡就脸红啦”“小河举着云朵镜子:‘今天我美不美?’”孩子们以蜡笔为笔,白纸为卷,将植物色彩、光影变化融入艺术创作。用艺术视角展现自然韵律,让科学观察成为艺术表达的灵感源泉。

“快看! 柳树头发绿啦!”“黄色的阳光藏进蒲公英的口袋里!”此外,孩子们更用双语描述春日景象,将英语表达与美术创作结合,让春色在语言与视觉的交织中更加鲜活。自然的“音乐会”为探索增添了节奏感,双语表达让春日主题更具国际视野。

“松果鳞片排队:‘1、2、3——我们是斐波那契小队!’”“蜘蛛网大喊:‘快看我的几何花纹,酷不酷?’”孩子们在花瓣、树枝间发现数学密码,用数学的严谨与美术的创意碰撞出智慧的火花。大自然的数字童话揭示了科学与艺术的共生关系。

“我的风向标转呀转,风在跳圆圈舞!”“蝉鸣声被温度计吃掉啦——25度,刚好够春天打饱嗝!”孩子们通过数据记录探寻自然规律,将温度、风向等科学元素转化为探索成果。口袋里装满的不仅是春天的奥秘,更是跨学科学习的丰硕收获。

此次户外课程以自然为课堂,以春日为主题,实现了语文、数学、科学、艺术等多学科的深度融合。孩子们在自然怀抱中收获知识、激发创意,走出教室的方寸天地,书写出属于自己的成长篇章。未来,学校将继续探索跨学科教学模式,为孩子们搭建更广阔的探索平台。