征南、戍边与守望

贵州600年屯堡文化寻思

|

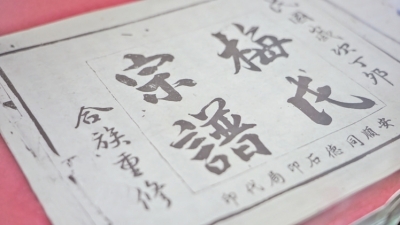

| 地戏剧本民间叫“跳神书”“地戏说唱谱”等,是屯堡人认知和解读中国古代历史的民间文学。 |

|

| 泛黄的家谱讲述600多年前的征南往事。图为安顺梅氏族谱 |

|

| 镇远古城古时商贸繁华,承担着通江达海的作用。 |

|

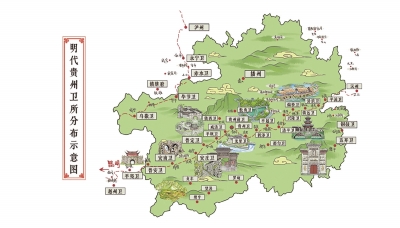

| 手绘明代贵州卫所分布示意图。 齐青杨 实习生 高园樱子 绘 |

|

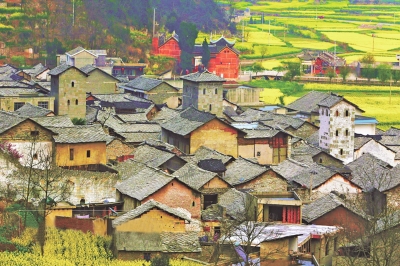

| 挺立在山间的屯堡村落。安顺日报社供图 |

本报记者 李坤

“北有万里长城,南有千里屯堡。”

在贵州大地,气象万千的屯堡文化,历经600多年的岁月流转,依旧光彩照人。600多年来,屯堡文化在贵州扎根、生长和演化,形成了兼具特殊性和唯一性的文化现象,是中华优秀传统文化的重要组成部分,彰显传承守望的家国情怀,见证中华民族多元一体的历史进程。

学者发现“明代遗民”

在中国西南的版图上,贵州一直处于一个特殊的战略地位。

从战国庄礄经黔入滇,到汉朝修“夜郎道”打通南方丝绸之路;从明清时期滇黔古驿道成为西南连接中原的战略通道,到被誉为“抗战生命线”的滇黔公路,再到今天的沪昆高速公路、沪昆高速铁路……穿越两千多年的历史云烟,作为连接中国与东南亚、南亚的重要通道,贵州的战略地位始终如一地存在。

1902年,一位日本学者鸟居龙藏沿着这条通道进入贵州,在饭笼铺 (今贵州省安顺市平坝区天龙屯堡) 一带,他发现并记录了一种奇特的文化现象。

在他的笔下,这里居住着被称为“凤头鸡”的汉族人,“女子之发髻,前部高束,形似凤凰之头”“双足宽大发达,无缠足者”,鸟居龙藏将其称为“明代遗民”。这一发现引起了学界关注。

针对这种文化现象,有专家认为,这不是一般意义上的地域文化,而是承载着宏大国家战略,具有维护国家统一、促进民族融合重大时代价值的文化瑰宝。

这些汉族人是谁? 他们因何而来? 对贵州乃至中国产生什么影响? 如何传承、研究推广这种文化? 初冬时节,记者沿着滇黔古驿道贵州段的大致路线自东向西行走,从一个个留有江淮余韵的屯堡村寨寻求答案。

他们是拓荒者、戍边者、移居者

时间回到明朝初年,中央对西南的控制尚不彻底,元末割据势力云南梁王自恃险远而不投降,朱元璋决定用武力征服。

明洪武十四年(1381)九月,朱元璋实行“调北征南”的国家战略,命傅友德、蓝玉、沐英等率师远征云南,兵分两路,“当自永宁(今四川省泸州市叙永县)遣骁勇将别率一军以向乌撒(今贵州省毕节市威宁自治县),大军继自辰(今湖南省怀化市沅陵县)、沅(今湖南省怀化市芷江自治县)以入普定(今贵州省安顺市),分据要害,乃进兵曲靖”,次年二月,攻克云南。

平滇战事完成后,朱元璋为了加强对云南的控制,保持驿道畅通,贵州便成为军事要地和战略重点。

随后,在中国西南的版图上,沿着湘、黔、滇驿道干线附近,明王朝陆续设置卫所,从江南一带调遣数十万大军一路驻守,他们携家带口、寓兵于农、且耕且守,实行父子相继的军户制度,在贵州形成大大小小700多个屯堡,成为经略贵州、开发西南的一支重要力量。

数据显示,明朝当局先后在今天贵州境内设置了20余个卫所。清咸丰《安顺府志》载:“屯军堡子,皆奉洪武敕调北征南……散处屯堡各乡,家口随之至黔……故多江南大族。”民国《平坝县志》载:“屯堡人,即明代屯军之裔嗣也。”

屯堡的出现,体现了强烈的国家意志与政治色彩。随着卫所制度在贵州的不断巩固,依托卫所建立起来的城池像棋子一样布局在贵州的要害位置上,发挥着守御和稳定边远地区的功能,为明朝永乐十一年(1413)贵州建省奠定了基础,客观上推动了贵州的城镇化进程,拓宽了国家版图,加强了中央对西南边疆的治理。

贵州建省后,由于卫所不受地方的行政管辖,其设置与所在府、州、县行政分离,有独立的驻扎区域、疆界,功能十分完备。随着时间的推移,边疆逐渐安宁,这些军事设施逐渐完成它的使命,屯堡人的个人身份也从军人变为农民,屯堡人与周边少数民族的居住空间逐步演变成“大杂居小聚居”的形态。

但是,大多数屯堡人并未因时间的流逝而丢掉他们原有的文化基因和传统信仰。如今在安顺,很多屯堡人仍坚守着原籍已消失的语言、服饰、戏曲、建筑及生产传统,形成了与当地其他民族文化迥异的景观。

曾经的铁马金戈、背井离乡、开疆拓土,从江南到西南,从战时驻守到长期坚守,历经600年的时间沉淀,形成了今天的屯堡文化。

三千里征与守,见证民族历史进程

在屯堡人的历史叙事中,他们大多能说出自己的先祖是“征南而来”“骑着高头大马打仗而来”。

一本本泛黄的家谱勾勒出悠远的军功记忆——

安顺 《顾氏族谱》载,普定卫第一任指挥使顾成,江苏扬州人,明初征南有功。今天安顺市顾府街就因顾氏宅邸而得名。黔西南州兴义市鲁屯镇 《李氏族谱》载,洪武年间入黔始祖李文明,江苏淮安人,随西平侯沐英征讨普安土府普旦有功,任锦衣掌印右千户侯,受命驻防于此……他们构成了600年前的浩大迁徙队伍,在贵州世代繁衍生息,如今已传20余代。

屯堡文化在这些族群记忆里沉淀而成,带有浓郁的江南文化基因和家国情怀。

这里有熔铸时光的古风遗韵——到屯堡村落走一走,随处可见女性身着色彩艳丽的“凤阳汉装”,这种活态的遗存,既不同于现代意义上的汉族服饰,又区别于周边少数民族服饰,成为屯堡村落的一道独特风景。

在语言方面,屯堡话仍保留着原籍方言的卷舌音特点,与汉语安顺方言有明显差异。其中,“言旨话”的使用为屯堡语言增添了几分幽默风趣。

又比如“抬汪公”,是安顺市鲍家屯、吉昌屯、狗场屯及贵阳市乌当区羊昌等地盛行的民间信仰。汪公原名汪华,隋末歙州人,是受到当地人民爱戴的英雄人物。明初屯军入黔后,他们将在徽州一带的汪公信仰移植到贵州,建起汪公庙,正月举行“抬汪公”(或名迎汪公) 活动,使忠君爱国理念深入民心。

这里有征南戍边的军旅遗存——

在黔南州福泉古城,始建于明洪武年间的古城墙历经多次修建,形成“里三层,外三层,石墙围水小西门”的水城奇观,被誉为“中国古代军事防御的绝妙之作”。

今天在贵州很多地方,仍然还保存着大量卫所制度留下的带军旅色彩的地名。如贵阳市的都司路、威清路、沙子哨等,安顺市的中八、二铺等,六盘水市的阿杨屯、刘官屯等,黔西南州的牛场铺、格沙屯、鲁屯等。

福泉古城被誉为“中国古代军事防御的绝妙之作”。

这里有“渐比中州”的商贸文化——

在黔东南州镇远古城,始建于明洪武年间的祝圣桥上,一副对联留下“缅人骑象过桥来”的故事,诉说着贵州与东南亚文化交流的悠远记忆;黄平县旧州古镇,万寿宫、仁寿宫、天后宫等明清时期的会馆和临街铺台,见证古驿道上商贸的繁华。

随着明王朝在贵州各地设置了大量的府、州、县及卫所,并于行政区治所及军事重镇处纷纷修建城池,屯堡人充分把握和利用这一机遇积极参与商贸活动。清道光 《安平县志》 载,屯堡人,“男子善贸易”。明崇祯十一年 (1638),旅行家徐霞客到访普定卫 (今贵州省安顺市) 赞叹:“城垣峻整,街衢宏阔……有层楼跨街,市集甚盛。”

这里有润泽山乡的农耕印迹——

在安顺鲍家屯,屯堡先民结合河道与村寨农田的地形地貌,着手修建出至今仍在发挥作用的泄洪抗旱工程,600年来一直润泽千余亩良田,被水利专家誉为“黔中都江堰”。

农业作为屯军的基础产业,卫所建立之后,牛耕、施肥、引水、育种、栽培等农业生产技术在屯堡社区得到推广,大大提高了贵州山区的农业生产效率。

这里有儒学扎根的耕读传家——

屯堡文化通过各种仪式建构了一个儒家伦理的礼俗世界,发挥着重要的基层治理功能。

流传在屯堡民间的地戏,表演内容均以历朝演义为蓝本,所演绎的征战故事和英雄史诗,实际上是一套以儒家忠义为核心、以礼制为规范的道德观念和行为准则。

走进屯堡人家,堂屋的神龛正中通常贴有“天地国亲师位”几个大字,体现出一种忠君爱国和崇文重教的理念。在明代,以卫学为中介,屯堡人通过科举搭建起军士及家属向上流动的渠道。

以安顺市平坝区的陈氏家族为例,陈氏先祖陈旺,明初随军入黔落籍于此。自第八代陈氏后裔陈懿起弃武从文起,200余年时间人才辈出,缔造了“一门四进士,父子两翰林”的佳话。

600多年来,屯堡人在与周围少数民族杂居的过程中,以维护国家统一为使命,加速了民族融合的步伐,见证了中华民族多元一体的历史进程。