张锳张之洞父子接力 贵州学风空前大盛

|

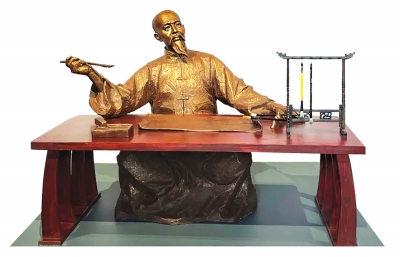

| 张锳铜像。 |

张锳(1791—1856),字右甫,一字春潭,直隶南皮(今河北南皮)人,嘉庆十八年(1813)举人。道光六年(1826)以大挑知县来黔,历任清平、安化、贵筑、威宁、古州诸州县官,以清明廉洁、勤于政事、兴学育人著有治绩,升黎平知府。二十一年(1841)署兴义府知府,升遵义府知府、贵西道道尹,未久,要求还任兴义府知府。咸丰五年(1855)升贵东道道尹,翌年病逝于任上。

张锳入黔

据 《贵州省志·人物志》 记载,张锳系嘉庆十八年 (1813)举人,道光六年 (1826),张锳以大挑知县入黔。

所谓“大挑”,即清嘉庆年间对三科不中进士的举人,由吏部据其形貌应对挑选,意在推荐举人出身的士人为官。其侄子张之清在撰写的 《张锳行状录》 中记载:张锳“伟躯干,神采英毅”。张锳因此获得出仕机会。

对于屡仕不中的张锳来说,尽管黔路漫长,生死难料,但他极为珍惜这次机会。道光六年,张锳补贵州安化县(今德江县) 知县,之后调贵阳府贵筑县 (今贵阳) 知县,后迁黎平府古州厅 (今榕江县)同知。道光二十一年 (1841),张锳署兴义府知府,来到安龙为官,他感慨:“郡境山川奇秀,风气敦庞,士乐诗书,民安耕凿,冁然喜。”

自张锳入黔为官起,30年仕途均未离开贵州,近一半时间在兴义府度过。任上,他培修安龙名胜招堤、修葺“明十八先生”祠、开辟府城通往广西的驿道,政绩卓著。其主持编纂的 《兴义府志》,被梁启超列入 《中国近三百年学术史》 中,并称之为“经名儒精心结撰或参订商榷”的优良名志。

修学宫 建义学

1841年,张锳正式到任兴义府知府。面对国家危难、民族危机,张锳在兴义府为官期间,兴文教、修书院、建试院,成就了兴义府建设的一个辉煌。

修学宫,也就是修文庙。兴义府学宫,原为南明永历朝廷播迁安龙时建的安龙府学宫。康熙五十三年 (1714年),南笼厅通判张士佳改建为南笼厅学宫,雍正五年 (1727年) 改为南笼府学。嘉庆二年(1797年)改为兴义府学。

道光十三年 (1833年),知府陈熙蕃以学宫狭隘,捐俸购地增拓之,郡绅王秉心、景寿春等捐建棂星门及礼门、义路二坊等。

道光二十二年 (1842年),知府张锳对兴义府学进行重修,拓修明伦堂,又建名宦、乡贤、忠义、孝弟四祠于大成门外,于是“典制始大备”。

建义学。义学,就是专门为少数民族学生开设的学校。兴义府义学始创于康熙年间的南笼厅,雍正年间改设于南笼府学内。雍正十一年 (1733年),知府王元烈增建养正义学。

道光五年 (1825年),知府陈熙蕃增建维修,以海潮寺租六十石为经费。道光二十一年 (1841年),知府朱德璲捐增义学二。

道光二十二年 (1842年),张锳又捐建西门义学一、城中央义学一,至此兴义府城有义学六所。同时,知府张锳上书巡抚,说:“旧四义学有田租,足资经费,前署知府朱德璲捐增之二义学无田租,虑事不能久,旋作旋辍。遂定议将棉花肆内岁拨息银三十两,与旧租均分为六义学延师资。又月拨银一两,为义学生背书奖赏。”巡抚批准存案。

咸丰二年 (1852年),棉花肆利啬,息银无所出,知府张锳核查红岩学地向多侵占,至是悉为厘复。于是,又复地租四十石,亦拨为义学经费,由此基本满足了义学经费需要。

赠书籍 修书院

兴义府城原有九峰书院,在府城北之魁星山,建于清乾隆十二年 (1747年),以义学所收海潮寺庄租为书院掌教脩膳资用。后因其地狭隘,改附东门外试院之中,名曰“珠泉书院”。嘉庆二年(1797年),珠泉书院毁于兵燹。嘉庆二十一年 (1816年),从府城生员所请,将东门内昭忠祠改建为桅峰书院。道光十五年 (1835年),知府谷善禾以十八先生祠增修书院,复名为珠泉书院。

道光二十二年 (1842年),张锳到任兴义府知府后,亲自拟定《详请变通书院章程稿》上呈贵州巡抚,并自筹银一千两,并前所余银五百两,分交棉花及广商生息,岁收息银三百两,是为乡、会试之费,其棉花肆厘金得专供书院、义学使用。并于试院庙工余银内拨银二千两,发铜铅生息以供育婴堂、学官,使“府人自束发受书,以至成进士,不用一钱”。兴义府试院内命题、阅题的场所,称为内帘。

道光二十九年 (1849年),张锳又改书院各房俱为斋房,增建头门三间、屏门一座、讲堂三间、山长内室二间、厨房一间,于是“书院益觉宏阔矣”。府城书院藏书寡少,张锳一面将自己携带的书籍千余册献出,一面捐资、集资派人到贵阳、成都、广州等地购回一批书籍,使广大学子求知欲得到满足,知识面扩大,受到广大士子称赞。

张锳修建兴义府城书院的同时,还利用兴义府试院结余款项修建了普安盘水书院和册亨书院。普安县旧无书院。道光二十二年 (1842年),普安县举人孔广沛呈请创建书院,知府张锳以普安县官绅、士民捐修试院余银三百两命建书院。又以银一千三百两购田,以田租为束修膏火诸经费,闻于大吏,建于文庙左侧,普安县始有书院。册亨时属贞丰州管辖,由朝廷委派一名州同前往管辖,称册亨州同,素无书院。

道光二十二年 (1842年),知府张锳以册亨官绅士民捐修试院余银二百两,命州同陶琮为册亨建立书院,册亨始有书院。光绪十三年 (1887年),州同沈福銮将此改为文昌宫。

建试院请名师

兴义府试院初建于雍正九年(1731年),位于府署之右侧,后迁于东门外大佛寺山麓,嘉庆二年 (1797年) 毁于兵,嘉庆六年(1801年) 改建于城东三里许。

道光二十一年 (1841年),张锳到任兴义府之初,以旧试院在城外,居民寡少,兼无旅店,士子就试,风雨往来,多苦跋涉,且号舍不满五百,垣墉卑陋,关防弗竣,又屋材多朽坏,于是倡议重新修建兴义府试院。经与各士绅及府属各州、县及普安厅商谈后,在“府城内旧东门直抵北城墙”购地近10亩,用于迁建兴义府试院。

道光二十二年三月十五日(1842年4月25日),全面动工兴修兴义府试院,当年九月十三日(1842年10月16日) 竣工。新试院规模宏阔,建筑精良,计有房间二百零九间,几案帷褥之具皆备,时称“甲于天下”。试院修建共倡捐银三万零八百八十七两,其中张锳本人捐银一千两。

值得一提的是,张锳在修建兴义府试院过程中,不但亲自筹款、组织施工,就连继母苏氏去世,他都没有立即离开兴义府。试院修建完成后,张锳为兴义府撰写对联:“帝泽诞春敷,申鸿奖,劝鸠工,舍旧图新,庶一郡菁莪同游广厦;文风蒸日上,登龙门,舒凤翰,扬华摛藻,看六庠英俊连步巍阶。”

为保证办学质量,张锳不惜重金聘请名师,先后有翰林院侍读丁诵先,进士敖慕韩、童云逵,举人黄升之、王可贞、张肖严、赵斗山,贡生曾搢之、张国华等人到兴义府任教。

在张锳的不懈努力下,兴义府学风大盛,10余年间,考取举人20余人、进士2人,选拔各类贡生40余人、比较知名的有官至内阁学士的景其浚、诗人张国华、书院山长贵天乙等人,民间称为“旷古未有”。