西藏职业技术学院教师黄泽彬——

以信仰之光点亮青春梦想

|

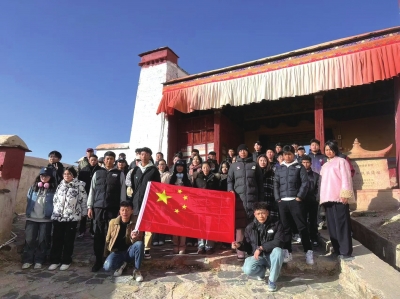

| 重走英雄路,激荡爱国魂,开展“行走的思政课”。 |

|

| 2023年12月,黄泽彬 (右三) 带领班级同学参加职业生涯规划大赛。 |

|

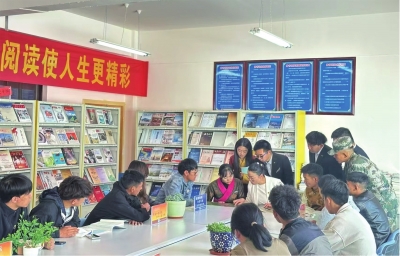

| 和学生们在一起开展读书会。 |

|

| 与学生交流互动。 |

|

| 带学生参加中国国际大学生创新大赛校赛选拔。 |

本报记者 王军 通讯员 张艾平

“思政课绝非空洞说教,而是以脚步丈量信仰、用生命体悟真理的壮阔征途;班主任亦非单向的管理者,而是一个个鲜活青春故事的见证者、参与者,更是梦想的守护者与点燃者。”这是黄泽彬十四年高原育人实践最深切的体悟。

近日,由教育部教师司主办、贵州省教育厅承办、贵州大学协办的“讲述我的育人故事”全国第五片区展示活动(贵州站)在贵州大学西校区溪山剧场举行。西藏职业技术学院思政教师黄泽彬分享了自己扎根西藏职业教育思政工作一线十四载春秋的育人故事。

黄泽彬说,执教以来,她始终牢记“为党育人、为国育才”的初心使命,聚焦稳定、发展、生态、强边“四件大事”,聚力“四个创建”,坚定不移地将铸牢中华民族共同体意识作为教育教学工作的生命线和根本主线,贯穿教书育人全过程、各环节,用实际行动为建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏,构筑中华民族共有精神家园贡献了智慧和力量,在雪域高原谱写了一曲壮美的育人诗篇。

1

让信仰种子在高原泥土里生根发芽

黄泽彬,女,汉族,中共党员,现任西藏职业技术学院马克思主义学院思政教师,担任 《中华民族共同体概论》课程组组长、“石榴籽心灵驿站”名班主任工作室负责人,拥有汉语言文学 (文秘) 与公共管理双学科背景。

投身教育事业十四载,黄泽彬始终坚守在学生思想政治教育工作一线。她充分发挥交叉学科优势,擅长将中华优秀传统文化精髓与现代公共治理理念有机融入思政教学,以“理论教育+实践教学”为载体,打造“行走的思政课”,构建“有温度、有深度、有高度”的高职院校思政教育模式,以文化人、以德育人,努力成为青年学生的知心朋友和人生导师。

凭借扎实的工作和突出的贡献,黄泽彬先后荣获“优秀共产党员”、“优秀政治辅导员”、“优秀党务工作者”、“民族团结模范个人”等荣誉称号,并于2024年被评为“全区大中小学校铸牢中华民族共同体意识示范个人”。

黄泽彬深知,在雪域高原播撒信仰的种子,不仅需要理论的深度,更需要实践的厚度和情感的浓度。她始终坚守思政课堂主阵地,以提升思政课的“思想性、理论性”为灵魂,以增强“亲和力、针对性”为两翼,教学团队创造性提出并实践了“行走的思政课”育人模式,将冰冷的理论文字转化为滚烫的心灵体悟,让信仰在祖国的山河间、在历史的细节里、在人民的奋斗中生动展现。

重走英雄路,激荡爱国魂。在江孜宗山古堡的猎猎风声中,黄泽彬和她的教学团队带领学生回溯百年前的那场壮烈抗争。当00后的年轻学子们触摸着斑驳沧桑的墙体,脚踏着海拔4000米的陡峭石阶,亲身体验当年军民同仇敌忾、浴血奋战的艰险,“祖国领土主权神圣不可侵犯”的历史课本文字,瞬间化为血脉贲张的坚定信念。历史在步履丈量中复活,家国情怀在震撼与思考中淬炼升华。学生们在徒步日记中写道:“那一刻,脚下的每块石头都在诉说着忠诚,高原的风都带着历史的回响,‘祖国不可分割’的誓言已融入骨血。”

触摸战争痕,铭记和平重。在勒布沟对印自卫反击战前线指挥部遗址的断壁残垣前,黄泽彬引导学生们轻轻拂去岁月尘埃,凝视那些历史印记。学生深情感悟:“这里的每一道痕迹,都曾是滚烫的弹雨留下的伤口。我们今天的和平阳光,是无数革命前辈用血肉之躯换来的!”无声的遗址成为最深刻的教科书,红色记忆在此处深植于年轻一代的心灵沃土。

巡边悟主权,青春守国门。在“家是玉麦,国是中国”的动人故事发生地,教学团队组织学生踏上玉麦乡的巡边路。青年学子们亲手触摸神圣界碑,感受它的神圣与庄严。抽象的“国家主权”“领土完整”概念,在那一刻具象为脚下坚实的土地、眼前蜿蜒的国境线和胸中奔涌的热血。“有国才有家,没有国境的安宁,就没有万家的平安”的朴素道理,伴随着高原的清风,深深烙印进青春的集体记忆。

融入新西藏,共建绿家园。在谭冠三纪念园,黄泽彬带领青年学子追忆老一辈革命家“长期建藏、边疆为家”的崇高精神,让学生们在参观学习中更加深刻领悟“老西藏精神”;在拉萨南北山国土绿化老西藏精神实践基地,来自不同民族的学生顶着高原烈日,并肩挥锹铲土、提桶浇水,汗水浸透衣衫,浇灌出“绿水青山就是金山银山”的坚定生态信仰。身体力行的劳动实践,让“民族团结一家亲”的共同体意识,转化为“泥土芬芳中的协作欢笑”和共同的生态成就感。她用实际行动展现了思政课应有的理想状态——以脚步丈量信仰的深度,让理论的种子在高原沃土上扎根、开花、结果。

2

用心灵烛光点燃梦想星河

担任22级建筑技术(1)班班主任,对黄泽彬而言,是责任,更是托付。48名学生,如同48颗等待被拭去尘埃、绽放光芒的星辰。她践行“一个都不能少”“每个人都能闪光”的育人理念,像母亲、如姐姐、似朋友般,用尊重、理解、包容和智慧,悉心守护着每一颗青春心灵成长绽放。

化“孤独候鸟”为“班级雄鹰”。体育特长生冯璐,曾因学业的迷茫和对建筑专业的陌生感,不愿意与人交流,像一只落单的候鸟。黄泽彬敏锐地捕捉到她的孤独和体育天赋,鼓励她重拾信心,为班级荣誉而战。在校运会上,冯璐全力一跃,打破了学校尘封多年的三级跳远纪录。当她站在领奖台,全班同学冲上前去,高呼着“扎西德勒!”用最热烈、最真挚的怀抱将她拥入班级大家庭的中央。那一刻,冯璐从“孤独候鸟”成功蜕变为同学们心中的“班级雄鹰”。

此外,黄泽彬巧妙地将冯璐赛场上的拼搏精神,引向学业与职业航道。在她的精心指导下,冯璐征战西藏自治区职业规划大赛,一路披荆斩棘,勇夺铜奖。“黄老师让我相信,我们高职女生,同样能在建筑天地间自由翱翔!”站在领奖台上,冯璐目光坚定地宣告。这自信的光芒,正是黄泽彬以爱与智慧点燃的希望之火。此后,该同学连续两年荣膺校级“三好学生”,更摘得教育部“国家奖学金”,以丰硕的成果印证了破茧成蝶的蜕变。

引“学困少年”启“奋进航程”。王同学曾是个沉迷网络游戏的男孩。黄泽彬通过细心观察,发现其为了健身,每天要吃很多鸡蛋补充蛋白质。她便在查寝时,常常将热乎乎的煮鸡蛋“不经意”地塞给学生,用这种默默无声的方式传递关怀。“老师看见了我!”这份细小的、被尊重的温暖,激发了王同学的学习信心。日积月累,被点燃的内驱力释放出巨大能量,在专升本考试中,王同学英语以119分的优异成绩,成功被西藏大学录取。一枚鸡蛋的温度,最终孵化出一个青春的蜕变。

铸情感纽带,塑集体荣光。为构建“家”一般的班集体,黄泽彬精心设计了丰富的情感纽带。独具匠心的集体生日会,让远离亲人的学子们感受到家的温馨;“班级十大感动人物”颁奖礼,以身边榜样传递凡人善举的力量;组织班级同学赴南山公园开展捡拾垃圾、保护生态公益服务,这份坚持和热情甚至吸引了主流媒体的关注和报道。当学生们在荧幕上看到自己用双手扮靓南山的剪影,内心的价值感和奉献的自豪感油然而生。一点一滴的爱心浸润和正向引导,最终汇聚成强大的集体凝聚力。班级连续两年获得校级“优秀班集体”称号;2024年,22级建筑技术(1)班被授予“全区民族团结进步示范集体”称号,这一份份沉甸甸的荣誉,是对黄泽彬班主任工作最温暖的馈赠和最高的肯定。

3

以实践铸牢共同体信念

作为学院习近平新时代中国特色社会主义思想学习与研究社团的指导教师,黄泽彬将社团打造成为传播党的创新理论、深化民族团结、培育时代新人的坚强堡垒。

深化理论武装,筑牢思想根基。她精心组织主题鲜明的读书会、学习研讨会,带领社团成员逐字逐句研读经典著作、重要讲话精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。设立“读一本红色经典”和“主题学习日记”,鼓励青年学子笔耕不辍,用文字记录学习心得、抒发爱国情怀,将抽象的理论化为内在的认同。

创新互助机制,促进交往交流交融。创设“多民族结对互助学习生活共同体”机制成为社团亮点。她根据学生学习基础、生活习惯、兴趣爱好等,精心安排汉、藏、回、珞巴、门巴等多民族成员自由结对,实现学习上的共进、生活上的互援、文化上的共赏。社团日常洋溢着欢歌笑语与真诚互助,“像石榴籽一样紧紧相抱”不是一句口号,而是大家的行动自觉和温暖现实。

4

汗水浇灌的“高原丰收季”

十四载高原岁月的无悔坚守,十四年春风化雨的辛勤耕耘,黄泽彬用心血浇灌的格桑花,已在雪域高原结出了累累硕果。那些闪烁着青春光芒的成长足迹,就是对她育人成效最生动的诠释。

学业发展硕果盈枝。所负责的22级建筑技术 (1) 班,48名同学奋发向上,学习氛围浓厚。48人中,多达27人报考专升本,经过努力,其中10名同学成功升入本科院校继续深造,升学比例在学校名列前茅。目前,已实现全就业。

心灵家园温暖可依。在黄泽彬推动和指导下建立的“石榴籽心灵驿站”,已成为学院学子心灵慰藉的重要港湾。黄泽彬与同事们长期投入其中,成功帮助许多面临学业压力、情感困扰、职业迷惘、人际摩擦的学生走出困境,重拾阳光心态。

扎根边疆誓言铮铮。最宝贵的“勋章”,莫过于学生们的理想选择。在毕业典礼上,藏族学生措赤将洁白的哈达深情地披在黄泽彬肩上,动情地说:“老师,我要回到日喀则,用学到的知识和双手建设我美丽的家乡! 让家乡变得越来越好!”这一句掷地有声的“扎根西藏、建设家乡”的青春誓言,正是黄泽彬十四载矢志不渝育人的核心追求。