贵阳市特殊教育学校教师范钢丽——

爱与专业 为学子点亮人生之灯

|

| 范钢丽教学生书法。 |

|

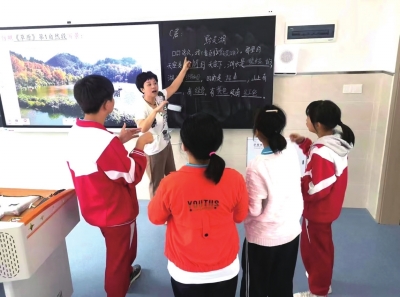

| 范钢丽给学生上课。 |

|

| 范钢丽演示手语。 |

本报记者 罗欢

范钢丽默默耕耘在特教讲台近28年,用爱陪伴聋孩子明理做人;用专业帮助聋孩子启智立德……她用自己的青春和汗水展现了特殊教育工作者的平凡,在渡人渡己的修行中感悟职业幸福。——题记

范钢丽,现任贵阳市特殊教育学校语文教师。在聋童教育的道路上,她坚守共产党员的初心使命,忠诚于党的特殊教育事业,深深扎根在教学一线二十八年。在特殊教育岗位上,她像一块砖,哪里需要哪里搬,因此拥有学前、小学、初中三个学段的特教经历,她用自己的爱和专业滋养着聋童一步步成长,得到了聋学生的爱戴、家长的赞誉;她不断砺炼和积累,在聋童语言康复训练、手语双语教学、语文教学、手语研究等方面小有收获,先后被评为贵州省“十一五”期间特殊教育先进个人,贵州省黔灵名师,贵州省中学语文骨干教师,贵州省特殊教育兼职教研员,贵阳市“四有好老师”,贵阳市名教师(工作室主持人),贵阳市教育科研先进个人,贵阳市中学语文骨干教师等。

1

用理想导航,做仁爱的点灯人

1997年,范钢丽从南京特殊教育师范学校毕业踏入工作岗位,扎实的特教思想和特教情怀,让她坚定且热爱聋教育这块贫瘠的土地,她甘做聋童的耳朵,帮助聋童“听到”大千世界;甘做聋童的人梯,帮助聋童启智明理顺利融入健听社会。

1998年,经过努力范钢丽考上了南京师范大学脱产两年学习聋儿早期康复教育专业,在专业学习中认识了知名医生高成华教授,聋童妈妈万选蓉教授,他们全身心投入聋童康复教育事业的敬业精神深深地震撼了她,她立志也要做贵州省聋童康复教育的点灯人。

范钢丽是这样想的,也是这样做的。2000年回到工作岗位,在学校领导的支持下,她创办了聋童学前教育部,弥补了当时贵州省特殊教育学校学前康复教育的空白。她作为学校唯一的康复教育“专家”,完成了硬件采购、课程设置、招生、一人包班教学……对于她来说经历了艰难的创业过程,聋童们来自全省各地,开办的是寄宿制的学前班,每天协助准备加餐和午餐,值守午休和晚睡。刚刚进入学校的聋童只有三至六岁,由于亲子间语言沟通障碍,聋孩子们在家基本没有培养生活自理能力,范钢丽就当起了孩子们的妈妈,从一口一口喂饭,到手把手教会孩子们吃饭、穿衣、叠被子。为了减轻家长接送孩子的困难,周末范钢丽还把聋孩子接回自己家,让孩子感受家庭温暖。

小怡 (化名) 就是在她家里长大的聋孩子,孩子的妈妈曾告诉她小怡很自私,也很凶,自己不知道怎么教。有一次周末,她带小怡出去春游,玩得又累又渴时给小怡买了一碗冰粉,她故意尝了一口,谁知一个巴掌响亮地打在她的脸上。她立刻把小怡的碗放下,用肢体动作和简单的语言告诉小怡要学习分享,并示范一人一口的分享动作,然后重新买了一根雪糕给小怡,接着她故意要吃雪糕,小怡似懂非懂地缓缓递出雪糕,她真的吃了一小口,并立即竖起大拇指表扬,小怡似乎明白了分享的意思开心地笑了。以后每当遇到类似情形时,她都会故伎重演,时而真吃,时而假吃,并对小怡的表现大大表扬一番。随着时间的推移,小怡终于改掉了自私的习惯,知道与人分享,感受了分享后的快乐。现在小怡已经是正安县特殊教育学校的聋人老师了。

在聋童语言康复教育的实践中,孩子们的变化得到了家长和同行的认可。她作为课题秘书(实际主持) 组织并成功结题了市级科研课题 《聋儿早期康复教育中构建全面和谐发展课程体系的研究与实验》,该课题获得了贵阳市第六届优秀教育科研成果二等奖。她积累了康复教育的教学经验,前后撰写了五篇文章,三篇获奖。她还参加了贵州省特殊教育学校首届语文优质课比赛荣获一等奖。

2

用专业助行,做明理的点灯人

范钢丽深知适合的教育才是最好的,聋童语言发展要树立“大康复观”,即“能口则口,能手则手”的聋教育观,要根据聋童听力损失的实际情况,选择适合的沟通手段,通过口语或手语学习书面语。由于学校招生入学的聋童大多听力损失严重,年龄偏大,错过了口语发展的关键期,帮助聋童恶补语言最快速手段必然是“手语”。2006年,她承担了“国际实验项目”的教学研究和管理工作。

她带领学校教师大胆改革,开展“手语作为母语学习”的学前教育实践。她认真学习国外先进的“双语聋教育理念”,积极向聋人老师学习手语技能,借鉴已有的经验和策略,创建了学前双语班的课程和教学内容;她培养聋人教师,探索聋、听双师同堂教学的模式;她积极培训家长手语,让家长们参与每天的晨间活动,学习家庭教育方法,促进家校合作;她推动普特融合教育,组织聋童到普通幼儿园开展教学活动;她以生活语言发展为核心,每周五组织聋童和家长外出社会实践活动,在真实的生活情景中鼓励家长运用手语交流,促进融洽的亲子关系。

随后她又开展了“汉语作为第二语言学习”的义务教育实践。她学习手语理论知识,研究手语,弥补手语词汇量不足的问题,创造学科术语的手语;探索手语汉语双语转换教学法,通过手语解读词句段章,帮助学生理解,再用手势汉语学习语文,在第二语言的语境中理解和学习。她积极摸索差异性教学,针对学生的个别需要,促进学生在原有基础上得到充分的发展。她还坚持开展家长手语培训工作,利用每周五家长接孩子的契机,与聋人教师一起培训家长手语,指导家长辅导聋童作业,形成了校本家长手语培训内容。

小娥 (化名) 有听力和智力障碍,是福利院长大的孤儿。针对学习,范钢丽为小娥制定了教学目标,学习手语,搭建与同伴沟通的桥梁,书面语多认少写,学习生活常用词语和短句。针对“偷拿”问题,反复教育却屡教不改,范钢丽陷入焦虑和困顿。一次与福利院监护老师了解小娥的生活情况,在偶然交流中终于找到了小娥“偷拿”的原因:原来福利院有很多爱心企业赠送的各种物品,平时福利院里的孩子自己需要什么就拿什么,故而让有智力障碍的小娥无法区分“拿”与“偷”的界限。针对这样的情况,她先教会小娥写简单的“领物条”,接着建议福利院配合执行“领物”的操作流程,即小娥拿着领物条,得到福利院老师的审批和签字后,才能去拿自己需要的物品。除此外,在教学中让小娥模仿AB层学生,参与扮演课本剧中的好、坏角色,潜移默化地形成正确的是非观。在生活中,会刻意放大小娥的良好表现,及时表扬和奖励,遇到节庆时还会给小娥月饼、粽子、糖果等礼物。在这样持之以恒的教育下,小娥直到初中毕业再也没有“拿”过别人东西。本以为就此分别,没想到后来每逢教师节、中秋节、端午节,小娥都会拿着自己做的小花或是食物到办公室送给她,用手语表达节日祝福。小娥的“反哺”行为让她感到特殊教育是神圣的教育,是困顿生命与困顿自己的对话,是师生双向奔赴的爱。

她主持的省级重点课题 《运用双语聋教育理念发展聋童“语言”,促进有效的课题教学》,撰写的结题报告获得评审专家一致好评。她还主持了市级课题 《双语聋教育理念下聋校教师手语专业化发展的研究》《新课标下特殊教育差异性教学策略的实践研究》,她参加了省级重点课题 《特殊教育学校艺术团建设实践研究》、部级项目 《指拼在聋校教学中应用研究》、市级课题 《盲、聋哑学生“个别化教育”的研究》。

在双语教学实践中,她承担了十余节公开课,其中双语教学展示课六节,市级展示课三节,省级展示课一节,参加市级双语课堂教学优质课评选荣获一等奖。

她撰写的教学经验总结、案例分析、教学设计、反思、结题报告等共计二十余篇。她还出版了手语书 《贵州省聋人自然手语基本运用汇编》。

3

用耐心等待,做幸福的点灯人

特殊教育是慢的教育,需要老师慢下来等一等,用耐心静待花开。

聋教育普遍存在“语文四年级高原”的现象,大多数聋童因为语言障碍而难以跨越。如何打破这个高原现象呢? 范钢丽进行了思索和实践探索:摸清学生认知起点和学科起点,制定差异性教学目标,探索双语转换教学法,开展课本剧表演……范钢丽在语文课堂上像一位魔法师,用生动丰富的表情吸引聋生的注意,用跳动飞舞的手指搭建师生交流的桥梁,帮助聋生学习文章时走进人物,理解故事,欣赏景物,感受思想。初中聋生因语言障碍厌学的情况明显改变,聋生普遍喜爱上她的语文课。为了留住学生的这份喜爱,她从不敢敷衍懈怠课堂教学,把“每一节课都当做公开课”,她的喜怒哀乐往往取决于一节课上得好坏,故家人笑侃她“进入课堂犹如进入天堂,乐不思归!”范钢丽却说,特殊教育,自己永远在路上!

经过观察和测评,初中生小童(化名) 的语文学习瓶颈卡在词汇量不足,句子理解和表达困难。针对这样的情况,她积极开展差异性教学,制定分层教学目标,利用小童手语理解和表达较好的强项,开展“扬长避短”的语文教育,培养学习语文的兴趣和积极性,帮助小童积累词汇量,理解和表达句子,了解课文主要内容和思想感情,锻炼小童用手语复述课文内容,学习仿写文段和读后感。通过三年的努力,小童有了很大的进步,在学习 《假如只有三天光明》 理解“事情往往就是这样,一件东西一旦失去了,才会留恋它”的哲理性句子时,小童写道“以前我不懂事,常常玩手机,奶奶批评我,我还烦奶奶,和她吵架,最近我发现自己越来越近视,我真后悔,人只有失去了,才懂得珍惜啊!”相比普通初中生,这样的感悟虽然还显得比较稚嫩,但这却是聋生跨越“语文四年级高原”的重要一步啊!

一分耕耘,一分收获,在“等待”中收获蜕变的“幸福”,2016年指导学生寓言故事 《滥竽充数》 获贵州省双语项目小学手语故事比赛一等奖,2018年课本剧表演 《再见了,亲人》 在全省第六届中小学生艺术展演中获省级三等奖,2021年、2022年、2024年课本剧 《狼牙山五壮士》《登鹳雀楼》 《桥》 在学校聋部中学语文学科活动比赛获一等奖,2021年学校开展“我心中的好老师”活动,学生对教师进行评价,范钢丽得到了学生们的认可,评为校级“好老师”。

二十八年的聋教育工作,范钢丽逐渐成长为研究型、专家型的教师。她明白“一花独放不是春”,因此发挥骨干教师、名教师的引领和辐射作用,指导培养州市县教师五十多人,实习学生近百人。她承担各种经验交流、培训主讲、巡回宣讲近五十次,她将自己的双语教学经验成果无私地分享给全省的聋校教师,在贵州省聋教育领域具有一定的影响力。

范钢丽说:“做人民满意的特殊教育,让每一个特殊儿童得到公平的教育”是每一个特教人应该深思和探索的问题。让残疾孩子自食其力,回归主流社会,平等参与社会,不仅仅是传授知识,而是一次温暖的陪伴,是一场渡人渡己的修行,是在特殊教育的道路上遇见更好的自己。这就是她,一位有特教情怀的平凡老师。