中外青年架起友谊桥梁

2025中国-东盟教育交流周“知行贵州”丝绸之路青年交流计划-数智“黔”行活动落幕

|

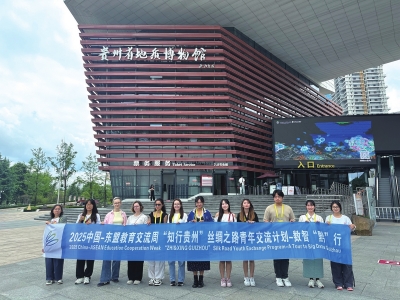

| 参观贵州省博物馆。 |

|

| 现场感受“直播带货”如何打通农产品上行链路。 |

本报记者 肖知潞 特约通讯员 邱俊宁

6月22日至27日,由贵州财经大学承办的2025中国-东盟教育交流周“知行贵州”丝绸之路青年交流计划-数智“黔”行活动历经六天顺利落下帷幕。此次活动得到了重庆工商大学、四川外国语大学、重庆师范大学的大力支持,来自俄罗斯、泰国、日本、斯里兰卡、越南等多个国家的国际青年参与,与贵州财经大学的同学们一起,共同开启了一段充满惊喜与收获的贵州之旅,在数智经济与传统文化的碰撞交融中,架起了国际交流的友谊桥梁。

活动期间,两场讲座为青年们打开认知贵州的窗口。贵州电子科技职业学院院长文静华在“贵州发展跨境电商的机遇与挑战”讲座中,以刺梨、贵茶集团等企业为例,解析政策红利下本土品牌的出海路径,直击物流成本高、人才缺口大等痛点,并展望AI驱动、绿色贸易等未来趋势,为青年呈现贵州跨境电商的“现在与明天”。贵阳学院阳明学与黔学研究院院长刘继平则以王阳明良知思想为核心,引领青年走进中国传统哲学的深邃世界,在“知行合一”的智慧中感受跨越时空的思想共鸣。

实践探访环节,青年们的足迹串联起贵州的数字经济地标与文化宝库。在国家大数据(贵州)综合试验区展示中心,通过沉浸式体验,他们见证了贵州从“数据洼地”到“算力高地”的蜕变,了解“一云一网一平台”的前沿布局;阿云朵仓内,热闹的商品交易场景让青年直观感受数字技术如何激活传统商业,物流分拣线上化、销售渠道多元化的创新模式令人眼前一亮。在贵州电子商务协会、贵州乡村振兴馆,青年们化身“电商主播”,从话术设计到流程把控全程实操,深刻体会“直播带货”如何打通农产品上行链路,让“黔货出山”搭上数字快车。青年们也走进贵州民营经济国际合作商会、国际商务港产品展示交易中心,通过案例沙盘与数据看板,了解商会如何牵线搭桥推动本土企业“出海”;现场的刺梨口服液、苗族银饰等展品前,青年们通过实物体验与跨境电商平台演示,读懂“数字经济+特色产业”的融合逻辑。

文化探索之旅中,贵州省博物馆与地质博物馆成为“时空隧道”:青铜器上的纹路诉说着古夜郎的兴衰,恐龙化石与喀斯特地貌模型展现大自然的鬼斧神工。甲秀楼的飞檐斗拱与贵州省民族博物馆的苗绣藏品,则让众人沉醉于“山地文明”的多元魅力。在中国-东盟教育交流周人文交流基地与贵州财经大学票据博物馆,青年们在历史与现代的交织中拓宽视野:前者以教育合作为切口,展现中国与东盟的人文纽带;后者以一枚枚票据为载体,串联起经济发展与社会变迁的脉络。

结业仪式现场,来自不同国家的国际青年们也身着民族服饰与贵州学子们面对面展开了跨文化的交流。不同肤色的笑脸与多彩服饰交相辉映,正如活动初衷——当数智浪潮邂逅黔地文明,青年们既是观察者,更是文化交流的使者。从甲秀楼到各类博物馆,从电商直播间到国际商务港,这场旅程不仅是对贵州“数字经济+传统文化”双轮驱动的全景式认知,更是一次以青年力量链接世界的生动实践。