瓮安中学教师蔡毅:

让灯点亮灯 让星辉映星辉

|

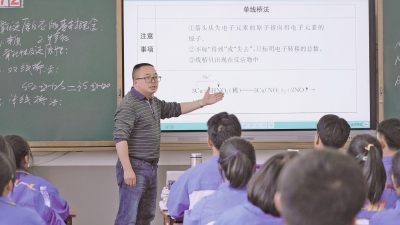

| 蔡毅在给学生上课。 |

|

| 蔡毅(右)和学生刘雨昕留影。 |

|

特约通讯员 瞿远恒

瓮安中学的香樟树又落了一层新叶,晨读声里夹着桂花香,蔡毅老师抱着教案走过走廊时,裤脚沾了几片金黄。22载光阴,他像一支不断打磨自己的粉笔,在黔中大地的教育黑板上,写下满是温度的板书。那些被岁月磨圆的教案边角,那些深夜办公室未熄的灯光,都在诉说着一个教师与他的星辰大海。

1 德育窗前的灯

2005年的秋夜,蔡毅第一次以班主任身份走进338班教室。月光透过窗棂,照亮后排学生课桌上刻着的“放弃”二字。他没说话,只是从包里掏出抹布,蘸着温水一点点擦拭那些划痕。后来,这个动作成了他治班的隐喻——教育不是覆盖伤痕,而是用温度软化坚冰。

他的办公桌上总放着三个笔记本:一本记着每个学生的生日与爱好,一本贴着学生家长的联系方式,还有一本画满了班级文化墙的设计草图。在434班的“成长树”下,刘雨昕的梦想卡片曾歪歪扭扭写着“想上大学”,这个家境贫寒的女孩总在晚自习时偷偷掉眼泪。蔡毅发现后,没说什么大道理,只是每天晚自习后留她一起“整理实验室”,实则悄悄给她补习功课。

一个下着冻雨的冬夜,当蔡毅把攒了3个月的工资塞给刘雨昕母亲时,她攥着钱的手直哆嗦:“老师,孩子就交给你了。”后来,刘雨昕成为瓮安县首位考入清华的女生,录取通知书寄来那天,蔡毅正在给50班的学生讲 《化学反应原理》,信封上的清华大学烫金校徽在阳光下闪着光。

2 课堂里的化学反应

蔡毅的化学课总像一场魔术表演。讲“焰色反应”时,他让学生用铁丝蘸着不同溶液靠近酒精灯,教室里瞬间绽开绿的、紫的、红的光,后排睡觉的男生惊得碰掉了课本。“看,这就是锂、钾、锶在跳舞。”他笑着说,眼里的光比火焰还亮。这种把抽象知识具象化的本事,源自他对分层教学的深耕——就像调配不同浓度的溶液,他为尖子生准备“拓展型试剂”,给基础薄弱的学生定制“稀释版配方”。

2017届的常禄俊曾是典型的“中等生”,直到蔡毅在他的作业本上画了只展翅的雄鹰。“这道题的解题思路像雄鹰翱翔,要是再注意一下反应条件,就能飞得更高。”从此常禄俊每天追着蔡毅问问题,高考时化学拿了满分。蔡毅的办公桌上,至今压着一张泛黄的纸条,是常禄俊从同济大学寄来的:“您让我相信,普通的铁也能在知识的火焰里,发出独特的光。”

他研发的“引导—探究—感悟”教学模式,藏着许多巧思。在讲“原电池”时,他带来番茄和锌铜片,让学生自己组装电池点亮小灯泡。当电流通过的瞬间,全班惊呼起来,后排的女生甚至跳上了椅子。“这就是化学的魅力,不是方程式,是让番茄唱歌的魔法。”他在黑板上写下板书时,粉笔灰落在肩头,像撒了层星星。后来这个模式被做成省级课题,结题那天,他特意买了包番茄分给课题组老师,“尝尝,这是会发电的番茄。”

3 教研路上的星辰

午夜的瓮安中学办公楼,蔡毅的办公室总是最后一盏灯灭。台灯下摊着 《教育人类学》 和 《建构主义理论》,旁边放着喝了一半的浓茶。2023年申报“黔灵名师”时,他的申报材料里夹着张密密麻麻的时间表:凌晨1点改论文,清晨6点查宿舍,下午3点指导青年教师。同事们笑他是“永动机”,只有他自己知道,那些熬红的夜里,他在和教育的本质对话。

指导青年教师李琴时,他创造了“三磨课”法:先让李琴自己设计教案,再带着她在实验室反复推演,最后在课堂上捕捉学生的真实反应。有次为了讲好“电解池”,他们在实验室待到凌晨,用不同的电解液做了27次实验,直到找到最直观的演示方案。后来李琴获州优质课一等奖,领奖时拿着奖杯哽咽:“蔡老师陪我磨课的每个夜晚,实验室的灯光都像星星。”

4 香樟树下的年轮

每年6月,瓮安中学的香樟树会落下细密的花。2023年高考放榜那天,蔡毅被学生们围在树下,507班的学生把他抬起来,奖状和录取通知书像雪花般飞舞。班长举着成绩单,声音都在颤抖。蔡毅接过成绩单时,发现纸角被汗水浸得发皱,就像他22年前第一次拿到教师资格证时那样。

他的荣誉柜里,“黔灵名师”“最美劳动者”的证书擦得锃亮,但他最珍视的是个褪色的笔记本。里面夹着历届学生的照片:2017届的秦晏晗在上海财经大学的图书馆前微笑,2020届的刘雨昕穿着清华校服比“耶”,还有2023届的王雨桐,正在支教学校的黑板上画分子结构。笔记本扉页写着一句话:“教育是让灯点亮灯,让星辉映星辉。”

如今的蔡毅老师,依旧每天清晨第一个到教室,检查窗户是否关好;依旧在晚自习后走遍宿舍,给踢被子的学生掖好被角。有人问他累不累,他望着香樟树上新抽的嫩芽笑:“你看这些叶子,年年落年年新,教育不就是这样吗? 把自己磨成养分,等着新的星星发光。”