镇远:水上盛会 端阳竞渡

|

| 镇远龙舟竞渡。 |

|

| 倒立指挥划龙舟。李安生 摄 |

|

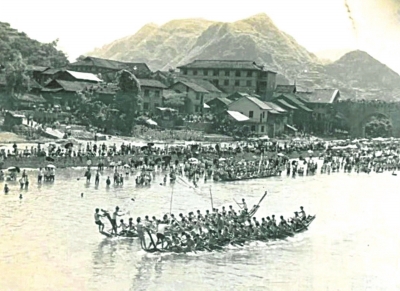

| 镇远上世纪八十年代划龙舟。 |

|

| 齐头并进。 |

|

| 镇远龙舟赛。 |

龙舟竞渡,逐浪争先,又将到端午佳节,你要不要去黔东南州镇远县一睹那里的赛龙舟?你可别小看镇远赛龙舟,2009年,镇远赛龙舟被列入黔东南州第三批非物质文化遗产名录,同年被列入贵州省第三批非物质文化遗产名录,2011年被国务院列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

1龙舟大赛古已有之

黔东南州古城镇远曾有一个神秘的名字——太极镇。一条河将镇远城分为南北,水从城中划一“S”形线,府、卫二城围流,状似太极图。水流各处有龙神分治,故城西有龙王峡、盘龙坳、龙王庙,北山密林深处有龙潭,城东屹立翠苍的龙头山,东峡有老(龙)王洞,名传遐迩的青龙洞。

传统龙文化有深层心态效应,使古城人崇尚龙,敬之祈之、娱乐之。除将龙的形象雕绘于建筑,用以为建筑工艺精彩装饰,又制作立体巨龙在端阳、春节佳节中让其游乐于㵲水、腾跃于长街。

每年,当端午绿豆水荡荡泱泱,古城中的端午节便热闹非凡。水上的盛会——龙舟大赛将古城搅得沸沸扬扬,街巷人流爆满,赛场两岸人山人海,场面壮观宏大。而这样的重大庆典,古已有之。

据明代嘉靖修《贵州通志》卷三《风俗》篇载:“镇远府,端阳竞渡,府临河尾,集众搬演戏剧,以粽叶裹米为粽,弃水中,拽船争先得渡者,是岁做事俱利。”乾隆《镇远府志》风土篇云:“划龙船,以木雕龙头、龙尾系于船之前后,放乎中流,多则十余支,少亦八、九支……舟上龙有五色,在前者胜。苗人男吹笙,女旋绕而跳,其音铿然,观者如云。”还有描述该盛况的竹枝词:“鸣锣急响在船头,划桨争行较劣优。独有游人听不得,翻身直上玉皇楼。”镇远关于龙的传播名声遐迩,就连吴敬梓也在他所撰的《儒林外史》第四十三回中以详尽的篇幅将镇远城郊铁溪龙神嫁妹的故事撰写得趣味横生而流传天下。

2龙舟赛有着深厚的群众基础

据镇远县档案馆资料记载:为筹备民国三十二年(1943)端午节龙舟赛事宜,6月2日下午一时,由省立镇远民教馆馆长张家骞、县政府秘书长张文钦召集各界人士在县党部开筹备会议,形成五项决议:

1.大会定名为镇远县各界三十二年度划船竞赛大会;

2.大会设救护、纠察总务、宣传、评判五组;

3.筹备会推选何禹门 (县党部书记长)、李琢元 (商会会长)、张学骞 (民教馆长) 等七人为奖品征集人;

4.经费由“七·七”献金中动用三百元 (法币);

5.竞赛日期自6月7日 (五月初五)起至9日止。

抗战时期仍有此赛事,可见其深厚的群众基础。

新中国成立后,镇远县的龙舟赛更是得到了发扬光大。每届端阳龙舟赛都要筹集活动资金。活动资金来源在上世纪80年代以前由各街道群众自愿捐款,基本上是九条街道与农人自己出船、出人、出钱办。上世纪八十年代中期以后机关、厂矿等部门也组建船队,作为单位工会的一项文化活动来开展。由于盛会场面庞大,需要有一个协调管理机构,于是1986年建立了龙舟协会,集中城里的各界人士组成筹备指挥领导组、宣传组、场地组、竞赛裁判组、后勤组等分别负责完成各项工作任务。龙舟盛会增设了许多文艺项目,游江仪式上精巧华丽的彩船上有古装戏剧人物造型:“屈原问天”,《三国演义》中的战将赵、关、张,《白蛇传》中的花旦和坐在莲花上的观音等。

到端阳节,小城宾朋纷至,街巷人流爆满,真是“若说端阳热闹处,㵲阳河上闹龙舟”。龙舟文化从原始传统的竞技活动到文化、体育、商业、旅游业的扩展,无疑是它兴旺不衰的根本原因。镇远的龙舟队从1985年起便作为贵州省男子选手代表队,多次参加国家级的龙舟比赛均夺得好的成绩。

3龙舟节内容丰富

现在,镇远赛龙舟活动年年举办,且规模宏大。

端午节这天,㵲阳河上龙舟排列如雁阵,参赛单位和观光宾客已不限于本县人。20世纪90年代中期以后,中国镇远龙舟节正式命名。镇远端午赛龙舟成为全县民众参与的体育运动和民族文化活动盛会。这个盛大庆典既保存了传统龙舟文化的种种古朴活动方式,又展现了新时代的精神风采。随着镇远旅游业的兴起,镇远龙舟文化又为贵州省东线旅游增加了一个五彩缤纷的新看点。

镇远赛龙舟的特征主要体现在全民性。镇远赛龙舟活动是镇远全县人民共同参与的文化活动,划龙舟的运动员多,看龙舟赛的观众更多,包粽子、挂艾叶等具有普遍性。龙舟节活动的时间集中在每年的端午节 (农历五月初五),地点均选在县城方圆五公里左右㵲阳河水域。龙舟活动不仅划龙舟,内容有传统的祭龙仪式、民间文艺踩街、赛龙舟开幕仪式、彩船和龙舟游江、赛龙舟、赛龙舟闭幕仪式、水中抢鸭子、㵲水放河灯。

今年的端午节即将到来,㵲阳河上惊心动魄的龙舟大赛,你是不是心之向往了呢?

综合镇远县文体广电旅游局微信公众号、㵲阳河微信公众号报道