数字技术,让冷门绝学“热”起来!

|

| 在中国文化遗产研究院陶瓷金属文物修复室内,专业技术人员在对彩陶文物进行修复。新华社发 |

|

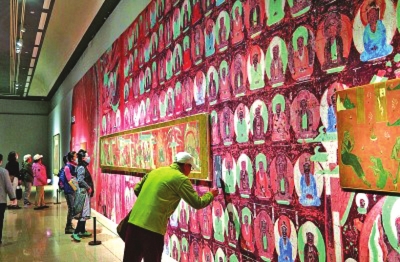

| 观众在中国美术馆参观“墨韵文脉——甘肃丝路艺术珍品展”。郭俊锋 摄 |

|

| 游客在河南安阳市殷墟博物馆新馆参观。新华社发 |

近年来,得益于数字技术的快速发展和自媒体的蓬勃兴起,甲骨文表情包、文物修复短视频、跟着《黑神话:悟空》游山西等话题“破圈”传播,让甲骨文、古建筑学等一批冷门绝学走进大众视野。

冷门绝学,通常是指那些文化价值独特、学术门槛高、研究难度大、研究群体很小,甚至后继无人的小众学科。这些学科虽不为大众所熟知,却承载着人类文明的独特记忆与智慧结晶,对于国家发展、文明传承、文化安全具有重要意义。

在传承和发展过程中,这些学科是如何被“焐热”的? 如何提升大众对它们价值的认识? 在数字时代,它们迎来了怎样的发展新机遇? 听听这些“冷门绝学”的守护者怎么说——

用代码“复活”甲骨文

讲述人:安阳师范学院甲骨文信息处理教育部重点实验室主任刘永革

河南安阳是殷墟所在地,也是甲骨文发现地。我常想,3000多年前的商王是否也在这片土地上仰望星空,用甲骨文记录下疑惑与答案? 如今,这些刻在龟甲兽骨上的文字,不仅是中华文明的“源代码”,更是一座亟待破解的文明迷宫。

1985年,安阳师范学院成立甲骨文研究团队之初,前辈们面对的是堆积如山的甲骨拓片和文献。那时,甲骨学研究还停留在“纸笔时代”,学者们需要耗费数年才能完成一片甲骨的缀合与释读。2000年,计算机专业背景的我加入团队,提出一个大胆的想法:能否用代码“复活”甲骨文?

我们用了3年时间,开发出全球首个甲骨文可视化输入法。这是甲骨学与计算机科学的第一次“跨界握手”。但真正的突破始于2019年上线的“殷契文渊”平台。网站集纳了23.9万幅甲骨图像、3.4万种论著,向全球免费开放。曾有海外学者感慨:“过去查资料要跑遍世界,现在动动手指就能‘穿越’到殷商。”

然而,挑战远未结束。殷墟出土的约16万片甲骨中,90%是碎片,有的薄如蝉翼,有的小如指甲盖。传统的缀合工作依赖学者的经验和直觉,效率极低。2021年,团队研发出基于人工智能的甲骨文自动缀合系统,两分钟内能从1500片碎片中筛选出300多片候选,再通过边缘、纹理、残辞匹配,精准拼接。目前,我们已成功缀合105组甲骨,其中一对碎片甚至还原了商代的一次日食记录,为商代史和历法研究提供了新的依据。

甲骨文若只停留在学术论文中,终将沦为“博物馆里的化石”。如何让这门“绝学”不绝?我们一直在思考和实践。

2024年4月,“了不起的甲骨文”小程序上线,公众可以通过手机感受甲骨文的魅力。在“创造”模块中,还可以用甲骨文“自创”高铁、飞机等现代词语。“甲骨文广播体操”已在河南省中小学校全面推广,其将19个甲骨文字融入肢体动作,孩子们在跳跃伸展中感受“鹿”字的灵动、“射”字的张力……

去年,实验室第一次招满了10名研究生。看着这些年轻人熟练地操作三维建模软件,我仿佛看到20多年前的自己。不同的是,他们的工具从放大镜变成了AI算法,研究场景从库房拓展到数字云端。

有人问我,坐20多年“冷板凳”是否值得? 我毫不犹豫地回答:值! 数字技术让甲骨文不再是学者独享的密码,而是每个人触手可及的文明记忆。当年轻人用甲骨文设计表情包,当海外学者通过云端共享数据,当AI与人类共同破解文字谜题……甲骨文已然在数字时代“热”了起来!

简牍走出“深闺”人争识

讲述人:西北师范大学历史文化学院院长张继刚

出土简牍是国家信史的重要实物佐证。历史上,以简牍为主要书写载体的时代大致为夏商到魏晋,前后约2000年。简牍文献上承甲骨文和金文,下启纸质写本和刻本文献,在中华文明发展、传承脉络中具有重要地位。20世纪以来,全国出土的各类简牍已有200多批次、30万枚左右,极大丰富了传统史料,对相关历史时代的研究产生了积极而深远的影响。

西北师范大学是国内最早开展简牍学研究及人才培养的高校之一,自20世纪30年代起,黄文弼、阎文儒等先辈学者就已在我校开始西北汉简的发掘整理工作。

2007年,我在西北师范大学李宝通先生指导下攻读硕士学位。那是我首次接触简牍学,并被深深吸引。传统史书偏重于政治制度的记载,关注的是社会上层。但在一枚枚墨迹斑驳的西北简牍中,我们看到在两汉王朝拓土开疆的宏大背景下,边地百姓日复一日辛苦劳作、驿置小吏年复一年迎来送往……这正是被传统史书忽略的平凡而真实的历史细节。

2013年从南开大学博士毕业后,我回到母校任教,加入了由田澍和张德芳先生组织、带领的简牍学研究团队。这些年,我们先后整理出版 《甘肃秦汉简牍集释》 《肩水金关汉简》 等重要简牍资料,为后续研究奠定了文献基础。我们聚焦先秦秦汉魏晋史、西北边疆、丝绸之路等研究领域,主动服务地方文化建设,先后出版 《河西走廊通史》、“简牍学与丝路文明研究丛书”等大型研究成果,力求让“冷门不冷,绝学有继”。

我们还致力于简牍知识共享和文化传播,推出了有自主知识产权的“简牍学术资源数据共享平台”,将资料库向全球用户免费开放。此外,我们走进西北师大附小的课堂,带着孩子们穿汉服、读简牍,一起了解“仓颉造字”的故事;与甘肃简牍博物馆等博物馆紧密合作,共同挖掘简牍文化的当代价值……

近年来,“简牍热”持续升温,公众对简牍展示出前所未有的好奇与热情。甘肃简牍博物馆建成开放一年,便跻身国家一级博物馆,参观人次逾百万。作为简牍研究学者,我很高兴看到简牍逐渐走进大众视野、融入大众生活。

古建筑“跳”出课本

讲述人:山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院院长路易

与古建筑修缮打了近20年交道,我深切体会到冷门学科发展的不易。

古建筑保护研究作为建筑学专业中的冷门学科,吸引力较低,就业压力大,导致人才储备不足,研究力量薄弱,国内能够开设中国古建筑学科且具有研究能力的团队屈指可数。因古建筑相关学科的冷门属性,往往难以获得足够研究经费支持,难以开展延续性研究。公众对这些学科的价值认识不足,甚至存在误解,认为它们“无用”或“过时”。部分研究机构在数字化技术的应用上进展缓慢,未达到普及程度,不能充分利用现代科技提升研究效率。

近年来,随着数字技术的发展,古建筑受到了前所未有的关注,古建筑研究也迎来了新的机遇。

2023年,我和同事负责对山西省太原市崇善寺大悲殿进行研究修缮。这座明代官式建筑是明太祖朱元璋第三子晋恭王为母亲祈福而建,但由于年久失修,又受水患影响,出现了病害。在修复前,我们使用了三维扫描、无损探伤、环境监测等技术手段,发现大悲殿所在区域地下水位较高,柱基存在不均匀沉降,且建筑整体向南歪闪。为了保护殿内的一尊塑像,我们布设了三个不同位置的传感器,对它表面的含水率进行监测。

去年国庆假期,佛光寺东大殿和文殊殿安装了9个室内型无线二氧化碳、温湿度合一监测终端,对文物保存环境进行实时在线监测。人流量对文物究竟有什么样的伤害? 我们希望通过一个周期的监测,在科学数据分析下进行判断,平衡文物保护与文化旅游,真正实现“让文物活千年”。

值得关注的是,数字技术也让古建筑“跳”出了课本。首款国产3A游戏 《黑神话:悟空》 的爆红,不仅让山西古刹、牌楼、石窟等建筑元素突破次元壁,更推动相关取景地旅游热度飙升。敦煌莫高窟数字化项目则通过VR/AR技术,让全球观众得以“亲临”石窟欣赏古老的壁画。

从数字文创开发到社交媒体传播,从3D建模复原到无人机测绘,技术革新持续拓展着古建筑保护的维度。未来,应继续加强数字化技术的应用,推动跨界合作,提升公众参与度,为冷门学科发展注入更多动力。

来源:光明日报

_____________________________________________________

专家点评

发掘冷门绝学新的“生长点”

陈帅

在哲学社会科学研究的总体之中,难免有若干学科不那么“热门”:虽有独特价值,却由于研究难度大等原因而受到一定冷落,甚至陷入濒危的境地。如何保护这些小众学科,避免其陷入冷僻艰深与后继乏人的恶性循环,是一项富有挑战性的工作。自2018年起,国家社科基金设立冷门绝学研究专项。近年来,该研究专项的立项数呈上升趋势,仅去年就有24个学术团队项目及77个学者个人项目得到立项,涉及简牍学、敦煌学、濒危语言、古代科技、边疆史、因明学等众多领域。

这些研究领域之所以被统合进冷门绝学的框架内,是由于其传承与研究中确实存在难点,普遍受制于较高的学术门槛和较小的研究群体。所谓“冷”“绝”,正形容了这种窘境。例如,古文字学的相关研究不但涉及训诂学、音韵学、文献学等,更要求学者能够对当时的历史文化语境,乃至天文、律令、医药等细节方面具备与文本内容相应的了解程度。这种曲高和寡的特点不但使研究群体难以扩大,更让一般的学生、读者望而生畏。与此同时,我们也要看到冷门绝学的非凡价值,保护其所承载的文明基因。正如我们必须对古文字有充足且深刻的研究,才能准确解读这些甲骨文、金文、简牍帛书中所记载的方方面面,深化对中华文明与历史的理解。因此,冷门绝学虽然处在文明的幽微处,却是文化传承的宝贵资源,“为往圣继绝学”需要我们在教学、科研等不同层面的积极努力。

将冷门绝学的传承融入高校的课程教学之中,是提升其社会认知度和培养研究人才的有效途径。高校安排教学工作,一方面,可以根据专业培养计划,设置一些专业性较强的课程,深入讲授冷门绝学专门内容,培养专精人才;另一方面,也应在介绍、推广工作上有所努力。人文社科方向的专业课程及通识教育最适于展示冷门绝学文化价值,这些课程的章节安排、教材编写可以有意识地扩充相关内容,并将其与其他知识板块、教学章节自然衔接。以笔者所从事的因明学研究为例,汉传因明作为中华文化对印度佛教逻辑的诠释发展,涉及佛教、中国哲学、逻辑学等多方面知识,既可以作为“佛教哲学”“中国逻辑史”课程中的一个章节,也可以在“批判性思维”等逻辑学相关教学中作为推论案例加以介绍。这种教学安排将冷门绝学涉及的内容视作大领域的小板块,有意识地淡化其“冷”“绝”的特点。当然,这不是要强行地过分削低研究门槛,而是要让更多人能有一窥门内景象的机会,吸引越来越多的学生跨过门槛,有兴趣加入研究与传承的队伍。

此外,冷门绝学研究也是人文社科寻找突破、整合资源的重要契机。由于许多冷门绝学长期处于濒危状态,当前工作主要以有针对性的资料抢救、保护为主,其后续存在着大片亟待填补的学术空白。如此巨大的研究空间,既带来了压力,也蕴藏着新的“生长点”。

一方面,可以将冷门绝学作为技术应用创新的突破口。在大量资料整理与分析的需求下,可将数字人文应用于资料的存储与整理,加速文献资料的搜集、识读、点校、保护等工作,帮助内容信息的分析处理。譬如,德国海德堡大学已开发出一款语料库分析工具,用来辅助汉译佛典的文本研究。随着人工智能技术快速发展,可以有针对性地构建专业领域的小模型,提高冷门学科的研究效率,缓解人力不足问题。

另一方面,可以整合学术资源,搭建跨学科合作平台,从而优化学科生态。例如,湖南大学岳麓书院于2023年、2024年共获批国家社科基金冷门绝学研究专项6项,涉及简牍学、易学、因明学等不同领域,涵盖多层面的研究方法。之所以能够支撑如此广泛的研究工作,原因之一正是因为学院包含了历史、哲学、考古等多个一级学科,使院内学者能够依据各自专长迅速搭建高效的跨学科合作团队。如果扩大这种优势,在学校乃至院校合作中构建更为广阔的跨学科合作平台,支持组织学术团队,完善协作机制,在人才、资料、技术、设备等方面整合资源,将进一步集中力量推动冷门绝学的研究工作。

(作者系湖南大学岳麓书院副教授)