大学生在黔东南逛菜市场逛出新物种

它叫山柰菖蒲,是我们“最熟悉的陌生人”

|

| 魏氏纤树蛙。 雷公山国家级自然保护区管理局供图 |

|

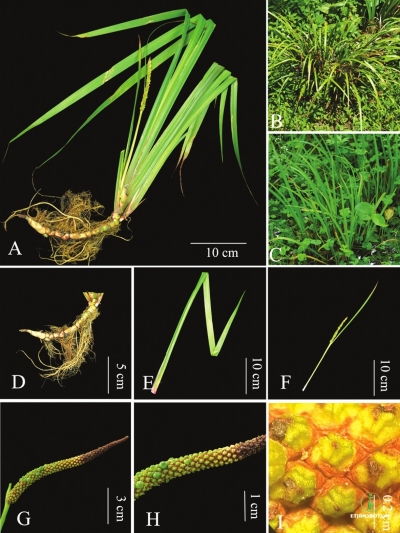

| 山柰菖蒲 (Acorus shannai) 植物形态图。 |

|

| 龙春林教授团队进行菖蒲属植物的集市调查。 |

经过形态特征比较和系统发育分析,中央民族大学生命与环境科学学院教授龙春林团队发表了一种菖蒲属植物新物种——山柰 (nài) 菖蒲。

该成果近日在国际期刊 《植物纲要》 上发表。有趣的是,该物种是团队学生在贵州逛菜市场时发现的。

团队博士生程卓说:“一次在贵州黔东南地区的菜市场调研时,我跟随导师惊喜地发现了一种和金钱蒲形态相似的民间香料,当地人叫它山柰,一般会种植在房前屋后,便于采摘。它能散发出一股茴香气味,而且非常浓烈。”

“我们追踪菖蒲属大约有10年了。它很特殊,是单子叶植物最基部的类群,单属成科并成目。不太严谨地说,它的‘亲戚’比较少。此前被学界承认的菖蒲属植物只有两个种——金钱蒲和菖蒲。”

团队把山柰带回实验室后,采用代谢组学和基因测序技术等多学科手段,找出了一系列新物种的证据。

他举例,“我们观察它的微观形态,发现果实有明显的背缝线,并且叶柄基部呈紫色,苞片也比花序长很多。这些都和此前发现的物种不同。”

综合其外形、气味以及系统发育等方面的证据,团队证实,山柰是一种菖蒲属植物新种,并根据当地的叫法为它命名。

为何世代食用的植物还能算是新物种? 龙春林教授解释道:“‘新物种’是指‘在科学上首次发现并描述命名的物种’,它一般在此前从未被科学认知、在学术界并未作为独立物种描述命名、没有被合格发表。因此,即使人们见过它、即便大家经常用到它,只要它‘与众不同’、没有按科学家们遵循的《国际植物命名法规》 正式发表,就不影响它成为新物种。其实像山柰菖蒲这类‘熟悉的陌生者’还不少,我们经常食用的黑木耳和金针菇也是近年来发表的新物种。”

龙春林教授团队介绍,对山柰菖蒲这个新物种的发现和确认,无异于对该民间香料植物的一次“正名”。特别是此前时有当地居民将其误用作中药“石菖蒲”并引起用药安全问题,如今新发现有利于破解这一问题。

__________________________

相关新闻

又有新物种!系贵州境内首次发现

据贵州省雷公山国家级自然保护区管理局消息,近日在贵州省黔东南苗族侗族自治州雷公山国家级自然保护区发现了一种两栖动物新物种——魏氏纤树蛙(Gracixalus weii)。该物种隶属无尾目树蛙科纤树蛙属,系贵州省境内首次发现的纤树蛙属物种。

该新物种隶属无尾目树蛙科纤树蛙属,是贵州省境内首次发现的纤树蛙属物种。该树蛙的种加词“weii”是为了向贵阳学院魏刚教授致敬而命名,以此彰显他对贵州两栖动物系统学研究以及生物多样性保护所做出的贡献。

茅台学院副教授李仕泽介绍,为进一步查清雷公山国家级自然保护区两栖爬行动物资源的“家底”,2023年初,雷公山国家级自然保护区管理局启动了两栖爬行动物专项调查,并组建了由贵州大学、茅台学院、中国科学院成都生物研究所和雷公山国家级自然保护区管理局科研人员组成的调查团队。

2023年8月上旬,调查团队在雷公山海拔1600米区域的竹林中开展调查时,发现并采集到1只形态特别的雄性纤树蛙标本。随后,研究人员通过形态学对比和分子生物学分析,确认其为两栖动物新种,并将其命名为“魏氏纤树蛙”。这是该团队启动雷公山两栖爬行动物专项调查以来在雷公山发现的继“雷山臭蛙”后的第二个新种。

“魏氏纤树蛙”目前仅发现于雷公山国家级自然保护区海拔1600米左右的狭窄范围内,其栖息生境主要为山涧溪沟旁的竹林内。在形态上,“魏氏纤树蛙”背侧为棕色至米色,肩部具倒“Y”形深棕色斑纹,头部、身体和四肢的背侧和侧面皮肤粗糙,脚趾的蹼中及手指的蹼初等发育,雄性具有声囊,第一指基部具有婚垫等特征。

“新物种的发现不仅进一步丰富了雷公山国家级自然保护区的生物多样性,同时也展示了生态环境保护工作取得的显著成效,而且在未来的科学研究以及下一步有针对性的生物多样性保护等方面都具有重要且深远的意义。”雷公山国家级自然保护区管理局副局长唐秀俊说。

来源:综合新华社、中国青年报、雷公山国家级自然保护区管理局