“AI作文全判0分”?

各高校“立规矩”了!

|

最近,DeepSeek火爆出圈,人工智能热度再上新高。在高校,学生们利用AI工具辅助论文写作已越发普遍,相比翻阅厚重的书籍资料或者利用互联网搜索引擎查找资料,借助AI工具让论文撰写方便了很多。但在调查中,记者发现,一些大学生对AI工具产生了依赖,不当使用正呈上升趋势。

大学生使用AI时近三成用于写论文或作业

动动手指,在聊天框里输入指令,就可以迅速获得一篇像模像样的结课论文。如今,AI工具兴起,成为不少大学生完成报告、论文的“神器”。这是某高校大一年级英语作业群里的一份通告,老师将利用AI工具直接生成的作文全部判了零分。

某高校学生表示,有些同学可能图省事儿,直接把AI工具生成的作文就交上去了。其实我也没想到老师会用AI检测工具。说实话,我身边的同学对AI的使用确实挺普遍,而且我觉得诱惑性挺大的。

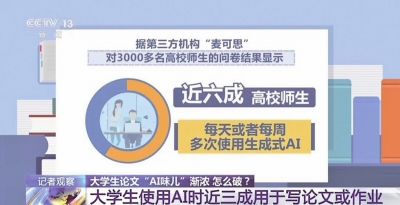

据第三方机构对3000多名高校师生的问卷结果显示,近六成高校师生每天或者每周多次使用生成式AI。而大学生在使用生成式AI时,有近三成主要用于写论文或作业。采访中,一些学生也坦言,在写报告或论文时,他们会直接复制粘贴AI生成的内容。

利用AI伪造研究数据等学术不端引发担忧

一些高校教师和专家告诉记者,除了利用生成式人工智能直接生成文本应付论文和作业外,在少数学生中出现的利用AI伪造研究数据、进行实验图片编辑、替代自主设计等不当或学术不端行为,也引发了大家的担忧。

教育部信息网络工程研究中心科研助理丁峻鹏说:“据我了解,最恶劣的有用AI工具自动生成论文这样的行为。现在更多的还有会使用生成式AI伪造的图像,甚至是还有AI编辑过的图像。AI技术会让造假的成本大大降低。”

高校纷纷为AI工具使用“立规矩”

AI可以是赋能工具、是学习的帮手,但它绝不能成为偷懒的工具,更不能成为大学生的“枪手”。近期,复旦大学等不少高校纷纷出台AI工具使用规范,明确允许和禁止的范围。

复旦大学明确允许和禁止使用AI工具的范围——

允许使用的范围,则包括文献检索、代码调试和统计分析等辅助性工作,但要求经过学生的审核和指导教师的同意,确保AI生成内容的真实性和可靠性。

如果出现严重违规者,论文成绩将被认定不合格,影响学生取得学位。学生要签字并声明,是否在写作的过程中使用过AI,是不是触及了相应的边界和底线。

天津科技大学则规定论文智能生成比例不超40%

天津科技大学去年发布了《关于2024年本科生毕业设计(论文) 查重和AIGC检测的通知》,要求对所有本科生的毕业论文进行智能生成内容检测。要求学生论文中智能生成内容比例原则上不超过40%。在2025年本科生毕业设计论文工作中,依旧延续了这一要求。

据了解,目前,北京邮电大学、中国传媒大学、华北电力大学、湖北大学、福州大学、南京工业大学等不少高校,都在试行或出台相关规定或办法,对学生借助AI进行论文写作的行为进行规范。

姜耀东委员:建议开发检测工具识别AI论文

全国政协委员、中国矿业大学 (北京) 原副校长姜耀东在接受中国教育报记者采访时表示,大模型本质上是一种工具,其核心价值在于辅助和提升学习效率,而非取代人类的思考与创造。

“技术平台也可设置限制,如限制生成内容长度、增加原创性检测等,防止学生过度依赖大模型。”姜耀东说。

制度规范同样重要。

“高校应制定明确政策,规定大模型在学术写作中的使用范围和限制条件,比如禁止直接用大模型生成论文或作业,允许其作为学习辅助工具。同时,加大对学术不端行为的监管和处罚力度,保障学术研究的纯洁性。”姜耀东说。

堵不如疏。姜耀东认为,加强教育引导、强化师生的AI素养尤为关键。姜耀东建议,高校需加强对学生的教育,让学生明白大模型只是辅助工具。教师可在课程设计和实践活动中,引导学生合理利用大模型,如用于资料整理、启发写作思路等。学校还可开设相关课程,培养学生辨别大模型生成内容准确性和可靠性的能力,提升其AI素养。

“大模型的出现是技术发展的必然趋势,其在教育领域的应用潜力巨大。我们既不能因担心滥用而完全禁止,也不能对潜在风险视而不见。通过技术约束、制度规范和教育引导,我们能在推动技术创新的同时,守住学术研究底线,让大模型成为教育创新的有力助推器,为教育事业发展贡献力量。”姜耀东说。

来源:人民网、中国教育报