老去又逢新岁月,春来更有好花枝——

中国古代的春节风俗

|

|

|

|

2023年12月,第78届联合国大会协商一致通过决议,将中国春节(农历新年)确定为联合国假日。春节正式成为联合国假日,充分展现了中华文明的传播力影响力,将有力促进世界不同文明的交流互鉴,积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”春节,无疑是中国最隆重、最热闹的节日。所谓辞旧迎新,春节象征着旧的结束,新的开始。现在,我们一起来看看,在中国古代,春节都有哪些风俗。

商朝的祭祀

最早的“春节”民俗

在商朝,四季的概念还不是很分明,每一个部落都有着自己的一套纪年方式,没有真正意义上的春节。但是,每年还是会有一个特殊的日子,被人们用来祭祀鬼神,祈祷第二年能少病少灾,五谷丰登。所以祭祀,应该算是历史上最早的“春节”民俗了。

战国时期

有了“除夕”概念

到了周朝,各国的历法仍然没有完全统一,但是祭祀的对象,却慢慢地从鬼神改为了祖先。而到了战国时期,更是有了“除夕”的概念。《吕氏春秋·秋冬纪》便有记载:“前岁一日,击鼓驱疫疠之鬼,谓之逐除,亦称傩。”一年的一元复始,从此开始。

汉朝开始贴门神

将正月初一定为春节

经过秦朝的短暂统一后,汉朝得了天下。到了汉武帝时期,才正式将正月初一定为春节。随之而来的,出现了一些极具特色的民俗。比如《后汉书·礼仪志》中记载:“先腊一日大傩,谓之逐疫。迄,设桃梗郁儡韦茭。”这便是换桃符的由来;而《汉书·广川王去疾传》中记载:“殿门画成庆,短衣大祷长剑。”这也被认为是最早的门神。

与此同时,各项的国家庆典和祭祀仪式也越来越完整。到了此时,“春节”作为一个节日,才算是正式成型,但它仍然是国家祭奠为主的节日,热闹的程度并不很高。

晋朝风俗可谓实惠

喝酒吃菜,玩乐之风盛行

晋朝是历史上非常尴尬的一个时代,是中原王朝的一个低潮期。不过,这也不耽误春节民俗的发展。由于此时吃喝玩乐之风盛行,于是便有了在立春吃“五辛盘”的风俗。据周处 《风土记》 记载:“元日造五辛盘。”《荆楚岁时记》 中也曾记载:“元日……进屠苏酒,下五辛盘。”喝酒吃菜,晋朝的风俗可谓实惠。

那么何为五辛呢? 其实就是五种味道很重的食物。《风土记》 的注解就解释道:“五辛所以发五藏之气,即大蒜、小蒜、韭菜、云苔、胡荽是也。”在春天,吃一些辛辣的食物,有助于身体的生发。

隋唐之际

守岁放爆竹,饰梅花妆

隋唐时期,在民俗的发展上,也是一个高峰。几乎所有现代大型传统节日,起源都能追到隋唐。尤其是大唐,气势磅礴、经济繁荣、文化发达,更兼和外国文化融合交流,于是春节的习俗和功能都发生了变化。原本祭祀祈福的节日,变成了娱乐活人的节日。

守岁,是当时重要的民俗。最早,正式起源于隋唐皇宫。比如唐朝诗人沈佺期在 《守岁应制》 诗中写道:“殿上灯人争烈火,宫中振子乱驱妖。宜将岁酒调神药,圣祚千春万国朝。”诗人李商隐也在 《隋宫守岁》 诗中描述了宫廷守岁的盛况:“沈香甲煎为庭燎,玉液琼浆作寿杯。遥望露盘疑是月,远闻鼍鼓惊欲雷。”可见当时,守岁的隆重。

放爆竹,虽然现在并不时兴了,但在古代却是最重要的节庆内容。隋唐时期,火药已经被发明了出来,于是在民间就有人想着用火药来辟邪了。相传一个叫李畋的人,首先把火药填入竹筒,再接入引线,点燃后声音宏大,药香四溢,这正是最早的爆竹,所以李畋也被尊称为鞭炮烟花的“祖师爷”。

饰梅花妆,就是妇女在自己的脸上画各式图案。脸妆有“斜红、面靥”等名目,涂唇有“万金红、大红春、内家圆”等名目。正所谓“初七人日又立春,梅花点额颜色新。此身若在含章殿,疑是寿阳宫里人。”现在的化妆风俗,应该是从这里延续下来的。

宋朝

贴春联、教坊乐 犹如当今春晚

宋朝是中国古代的经济和科技的发展高峰,在文化上虽然有所收敛,但灵性十足。不拘一格的宋词,比气势磅礴的唐诗更能深入人心。在民俗方面,宋朝当然会有更多的发展。

贴春联,最早可以追溯到蜀后主孟昶时期。宋朝黄休复的 《茆亭客话》 中记载:“先是蜀主每岁除日,诸宫门各绘桃符一对,俾题元亨利贞四字。时伪太子善书札,选本宫策勋府桃符,亲自题曰‘天垂余庆,地接长春’八字,以为词翰之美。”可见那时候,春联这种庆祝形式便已经出现了。

教坊乐,就是宋代教坊歌女在朝会上的乐舞。教坊歌女原属于宫廷,每逢大的节庆,朝廷必然会让她们演奏乐舞取乐。后来在民间一到春节,官私歌女竞相吹拉弹唱,各占胜场,正是老百姓一年一度的盛会。南宋绍兴年间,专门让临安的府衙招募歌女,在大朝会和节庆之时,她们的歌舞,总能让人眼前一亮。如今的春晚,应该也是以此为蓝本的。

明朝贺岁

飞帖拜年,鞭春牛祈丰收

明朝是汉民族建立的最后一个王朝。虽然由于中央集权严重,造成了很大的文化内敛,但民俗却仍然在持续发展。

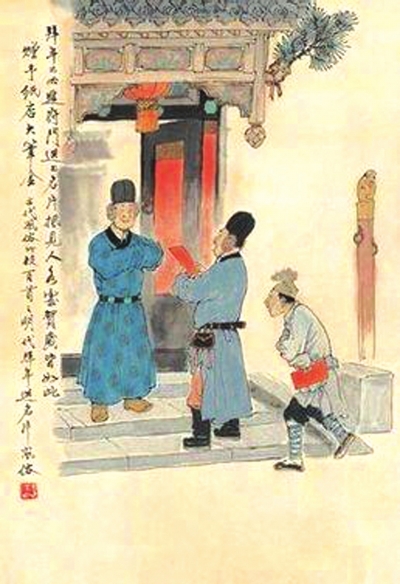

所谓飞帖,就是当年贺卡的前身。明朝人往来太密,拜年往往不进府门,送上名片就当见面了,由于有时候连面都见不到,所以这种名片便叫做“飞帖”。而且全国各地贺岁皆是如此,所以一到年底,纸店总会赚到大笔金钱。明朝文徵明 《拜年》 诗中云:“不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。”

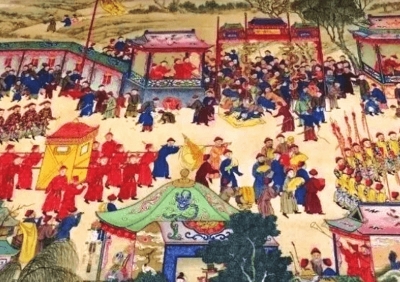

鞭春牛,是一种独特的仪式。开始的时候,村民会把木质“春牛”披上红绸、挂上红花,抬着从祠堂出发。一路上旌旗招展,敲锣打鼓,热热闹闹地巡游到田间。之后,村民会将“春牛”摆上祭坛。祭拜春神后,村民手执柳条鞭打春牛,同时唱:“迎来芒神,鞭打春牛,一打风调雨顺、二打国泰民安、三打五谷丰登、四打六畜兴旺、五打万事大吉、六打天下太平。”用这种方式来祈祷未来一年的五谷丰登。

古时候,百姓过春节的风俗和活动,虽然与我们现在有很大不同,但其实却是一脉相承的。

________________________________________________________

延伸阅读

全国各地春节习俗

贵州

在贵州,尤其在农村地区,年味值拉满。除了一些常规操作如杀年猪、灌香肠、熏腊肉、搓血豆腐、打糍粑等饮食习俗,贴春联、赶场、拜年、祭祖等仪式习俗外,还有一些奇特“年俗”,比如从江县的“鼓楼抢鸡”、安顺关岭一带的“跳花节”等。这些充满文化味又趣味满满的年俗活动,组成不一样的“多彩贵州”。

四川

四川人过年除了杀年猪、灌香肠、熏腊肉之外,家家户户挂彩灯、贴门神,并在粮仓、家禽牲畜圈上贴写吉祥的语言,以示来年的丰收吉祥。有条件的客家乡镇从正月到二月要耍灯舞,灯的种类有龙灯、狮灯、蚌灯等,这是四川人在原籍的彩灯习俗流传至今。此外,还要举行大型庆典活动——舞龙,有彩龙、火龙、水龙、脱节龙、上川龙等。

广东

在广东部分地区春节第一餐要吃“万年粮”,即做好足够春节3天家人吃的饭菜,寓有“不愁吃喝”之意。潮汕地区春节会吃菜粿、腐圆、酵包、管煎、五果汤,寓意“生活甜美,源远流长”。初四夜里,家家要点一盏灯,准备一缸水,叫做“等神水”。

广西

按广西壮族独特的春节习俗,要进行挑新水、喝伶俐水、舞狮、舞鸡、舞春牛等活动。

甘肃

甘肃有新年舞社火的习俗,社火是一种载歌载舞、体裁多样、种类繁多的综合表演艺术。

辽宁

大年三十的辽宁要点长寿灯,彻夜通明,大年三十到正月十五元宵节,家家都要挂红灯笼。

黑龙江

黑龙江大年三十晚上要吃饺子,还要包上几个带有硬币的。在初五这天也一定要吃饺子,也称“破五”。

福建

福建乡村农家的房门两侧要搁置两株圈贴红纸的连根甘蔗,叫“门蔗”;厅堂中案桌摆有隔年饭、长年菜、发糕,并插上用红、黄两色纸扎的“春枝”。

山西

山西除夕之夜,各家通宵不眠,俗称“鏖岁”。鸡鸣之时,开始焚香、燃灯、摆供品、放花炮、接神、祀祖,然后合家互相拜年。

湖南

湖南大部分地方,春节第一餐要吃“年糕”,意为“一年更比一年好”,而居住在湖南的苗族人民,春节第一餐吃的是甜酒和粽子,寓意“生活甜蜜,五谷丰登”。

北京

在老北京过新年,要玩踩岁,将芝麻秆撒开在地上踩,象征着节节高,岁岁平安,长命百岁。赶庙会是北京过年的一大习俗,“五显财神庙”(初二至十六)、“东岳庙”(初一至十五)、“白云观”(初一至十九)都是有名的庙会,最富有北京过年的特色。

河北

在河北,各地的民俗也不一样,石家庄较丰富,有剪纸、拉花、官伞、赏宫灯、常山战鼓等民俗活动。邯郸除夕扔愁帽,承德贴“春条”(也叫炕条),张家口打树花,邢台初五爆竹破五不串门,衡水家家户户贴年画等等。

天津

天津人,在三十夜晚,吃罢年夜饭后,就按各自分工,各司其职。家长主要祭拜神佛,祖先,迎接“全神下界”;孩子们跑到户外放炮放花,妇女们忙着准备包素馅饺子的面和馅。忙罢,全家老少皆围炉而坐,边吃干货,瓜果,边说古论今、打牌、下棋,通宵不眠,谓之“守岁”,大有守住丰收果实之寓意。

江苏

江苏人过除夕时,在饭内放进熟荸荠,吃时挖出来,谓之“掘元宝”,亲友来往,泡茶时要置入两只青橄榄,谓之喝“元宝茶”,恭喜发财。

陕西

陕西人过年时要吃“五豆”,在春节前一天晚上,取出五样豆子,如大豆、黄豆、绿豆、豌豆、打豇豆等熬制而成,这是几千年来流传的风俗。

云南

在云南,除夕之夜,全家老小每人拿着自制的春联,合唱《祝年歌》,依序在院里院外、菜地果园和田边地角为万物张贴。因为边贴边唱,白族的春联被称为“歌联”。歌联贴到什么东西上面,就以那种东西为主题,唱首联歌表达联意。如贴在竹枝上的是一副鞭炮的剪纸,人们唱的联歌是“竹报平安值千金,清白传家振家声;东风得意花千里,红日高照万木春。”除此之外,云南春节的风俗还有打醋炭、铺松针、吃长菜、甘蔗顶门、采山花、赶年街、烧烤年夜饭、跳花鼓和放天灯等。

本报记者 杨杰 收集整理