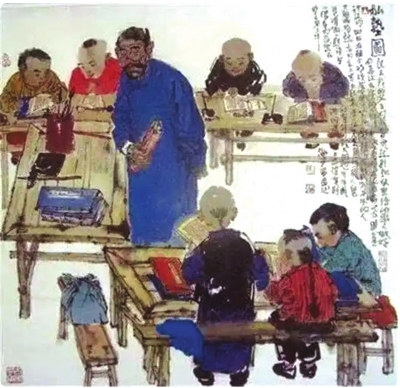

古代学生,“寒假”怎么过?

“勤工俭学”“游学”为主流

|

| 古人也在利用假期“充电”。 |

|

| 放“田假”让学生回家帮忙干农活。 |

|

| 到了战国,私学已十分发达。 |

在古代中国数千年的历史长河里,学生也放寒假,只是名称不一、内容不同罢了。而古代学生在“寒假”期间,除了学习“充电”之外,还有不少人选择“勤工俭学”和“游学”。

1 古代学生学些啥?

我国古代的学校教育可以追溯到商周。在西周就已有了“小学”与“大学”的区分。当时的“小学”应是周王室直属的贵族子弟学校,小学的位置一般设立在王公生活的地方。而当时周王室的“大学”称为“辟雍”,各地的诸侯也会兴办大学,称为“泮宫”。

用今天的观点来看,辟雍就是国立大学,而泮宫则是地方大学。古代天子设立辟雍是为了宣传礼乐教化。在当时,男子10岁以后才可外出求学。在外出求学时,学生需要住在学校中,不同年龄所学的内容也不同。

周代学校中教授的内容主要就是“六艺”(礼、乐、射、御、书、数),就是礼法、音乐、射术、驾驶马车、书法和算数。据《礼记》 中记载,初到学校,学生会学习一些基本的礼仪;13岁之后,要学习音乐、射术、驾驶马车,并可以诵读 《诗经》;20岁开始学礼法;在30岁之后,“始理男事,博学无方”,就是啥都可以学了。

因为古代社会都是重男轻女,所以当时女子的教育要比男子轻松许多,只是学一些容貌礼仪和纺织之类的辅助课程,并在祭祀中帮助准备一些酒、浆、醢等物品,并不会让女子涉足知识类课程。

从东周起,只能官方办学的格局打破了,出现了私学。最具代表性的人物就是孔子,他的弟子众多,开启了有教无类的教育新格局。到了战国,私学已十分发达,许多学术大师都广收弟子,他们在各国游走,传播学术和文化。

秦统一六国后,实行文化专制,私学慢慢衰落。在汉朝初年,朝廷都没有设置一套完善的教育制度。汉武帝采纳了董仲舒设置太学的主张,下诏设置五经博士,所谓“五经”,就是 《诗》《书》 《礼》 《易》 《春秋》。后来汉武帝又在长安设了学舍,汉代的太学正式诞生。太学就相当于现在的国立大学,是一国之中的最高学府。太学的主管官员称为“仆射”,东汉时改称“祭酒”。

最初太学的学生不多,只有数十人,后来慢慢增加,到宣帝已有200人,成帝已增至3000人。在西汉末年篡位的王莽,对太学的发展贡献很大,他修了西汉最大的学舍,可以容纳上万人。

东汉时太学的规模更加宏大,连武士都要去太学中学习 《孝经》 中的章句,甚至连匈奴人也派遣自己的子弟入太学学习。顺帝时,太学有240座校舍,共有1850室。质帝时,梁太后下令,大将军以下至600石的官吏,都要送子弟入太学学习。从此以后一直到东汉末年,太学的人数长期维持在3万人。

2 “授衣假”相当于现在的寒假

不过,太学的教育存在着很大问题,教学内容僵化,通常都只要求学生记住就行。初入太学的学生每年考一次试,称为“岁试”,七年考试合格者称为“小成”,九年考试合格者称为“大成”。朝廷根据学生取得的考试成绩,对其授予不同的官职。到了隋唐,太学改名为“国子监”。

值得一提的是,在东汉末年,宦官专政弄权,太学的学生发起声势浩大的反对宦官的运动,形成了后来的“党锢之祸”。一些宦官为了对抗太学,在洛阳的鸿都门设了鸿都门学。鸿都门学的一切都与官办的太学唱反调,它是中国最早的专科大学,也不再教授儒家经典,而是专门教授辞赋、小说、尺牍、字画等课程。这也是一所平民学校,招收的多是士族看不起的、社会地位不高的平民子弟。

在汉代,地方政府也会设置学校。古代的“学”与“校”是两个不同的概念,郡国设置的教育部门称为“学”;各县、道、邑等设置的教育部门称为“校”,“学”的地位明显高于“校”。

当年的学、校和今天的学校还是有很大区别的,没有统一课程,也没有系统的教育,只是用于推广礼乐教化,但仍为后世学校的诞生奠定了扎实的基础。

综上所述,古代的学生是没有现代意义上的这种寒假和暑假的。但古代有“旬假”的制度,就是每过一旬就放假,工作十天休息一天,这是古时的公休日,相当于现在的周末。古代学生想要休息一次,也不能那么随便,相比现在的学生每隔5天就可以休息,旬假已是相当少的了,所以古代的学生们上学自然会特别的忙碌,而且因为学校数量不是很多,道路不是很方便,为了去一个好学校,或许会从很远的地方赶过来,因此想要回家一趟实在很难。

很多人把古代学生春季时的“田假”和秋季的“授衣假”当成是古代的寒暑假,其实并不对,因为放假的日期和目的都与现在的寒暑假完全不同。“田假”在五月,是为了让学生回家帮忙干农活。古代是农业社会,一切都以农业为基础,农业的发展至关重要,所以古代的学生放假主要围绕着农事展开,就算放了田假回家,也得帮忙干农活,回去也不是闲着的。“授衣假”,《诗经》 中有“九月授衣”的记载,《新唐书》 中也有“九月有授衣假”的记载。所谓“授衣假”就是指时令进入九月 (农历),已近秋天,气温渐凉,学生可以回家去取过冬的衣服,“授衣假”大体相当于寒假,假期是一个月时间。

3 古人寒假多“勤工俭学”“游学”

既然放假,那么学生都在假期干什么呢?

首先是学习,在科举制度下生活的古代学生,有着考取功名、光宗耀祖的压力,其寒假生活远没有当代学生丰富多彩。清嘉庆年间的《义学条规》专门写道:“长不辍耕,幼不辍读,暑日休务者,薄其饩廪。”大人到了夏天不能停止劳动,小孩到了夏天也不能停止上学,私塾先生如果敢让小孩们假期不学习,家长可以扣他的工资。

对于一些家境不太好的学生来说,得赶紧趁着放“寒假”的时间“勤工俭学”。一般来说,九月一开始,太学生们便急匆匆地往家里赶,备好冬衣后就立刻投入“勤工俭学”中。书画好的学生便在街头摆个书画摊,文笔好的就在衙门口代写公文诉状,以此赚取下一学期的学费。

富贵人家的子弟则会利用这段时间出去“游学”。古人强调读万卷书,行万里路。

《史记》的作者司马迁年轻时也游过学,游学期间不仅向名师大儒请教学问,更向江湖野老追寻口述史,为他以后写《史记》打下了坚实的基础。“诗仙”李白早年隐居深山读书,年轻时仗剑任侠,游仙问道,漫游蜀中,为实现人生理想游学求仕,李白又“仗剑去国,辞亲远游”,在漫游途中,认识了比自己大11岁的孟浩然,至洛阳与杜甫相识,后又与杜甫、高适一起畅游于梁。

4 古代也有“黄金周”

在中国,寒假与农历春节连在一起。古代,春节也是法定节假日。春节放假七天的习惯,从唐朝就开始了。唐玄宗颁布的《假宁令》:“元正、冬至,各给假七日。”意思是,“上班族”春节放假七日,冬至放假七日,一年里有两个“黄金周”。不过,唐朝的春节假期是围绕着大年初一前后放3天假,也就是腊月二十八到正月初四。到了唐德宗李适在位期间,推行起了现在时兴的“限号政策”:大年三十放假,大年初一上班,初二又放假,初三又上班,如此反复。

在宋朝历史上春节也是7天长假,元宵节也是7天。这两个节日加一块就将近半个月了。宋真宗赵恒在位期间,因为民间盛传有天书下降到人间,所以这一年,宋真宗下诏正月初三为“天庆节”,所有朝廷官员休假5天。这还不是最厉害的,宋太祖赵匡胤时期,国丧要放假3天,宋仁宗时期太后的生日,更要放假3天。对待冬至,宋朝和唐朝一样,都是放假7天。所以在宋朝历史上,春节假期,前后最少一个月起步。

不过,古代的节假日对于农民、商人等群体,朝廷没有规定放假时间,他们可以根据自己的情况而定。

综合:北京晚报、运城晚报、华西都市报 报道