武大女生挑战旁听100节课

|

| 邓同学。受访者供图 |

|

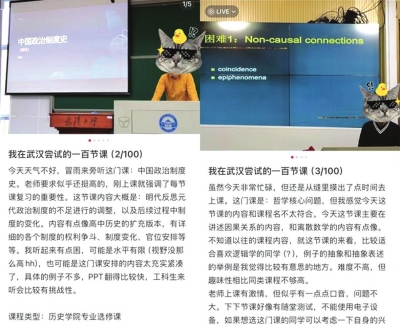

| 邓同学在社交平台分享听课感受。 |

大四是大学里忙碌又关键的一年。来自武汉大学计算机学院的邓同学在为毕业做准备的同时继续上课,体验学习其他专业的内容。

近日,邓同学在社媒陆续分享自己“在武汉尝试一百节课”的感受,有文学院的,历史学院的,还有物理学院的。12月 10日,邓同学告诉九派新闻,因为大四的课程很少,且自己在大二大三时尝试过其他学院的课程,觉得很有意思,所以想在大四抛开绩点,单纯地享受听课。

“如果课程太多,我可能在毕业前完不成,所以选择了100这个数字。”邓同学表示,目前她还只上了3堂课,课程都是随机挑选的,比如最近她在武大的总图书馆自习,就选择在自习后去旁边文理学部第五教学楼听课。

随机挑选一间教室,问问上课的同学这是哪个专业的什么课程,若是自己没有上过且感兴趣的课程,邓同学便会选择留下听讲。

记者注意到,在邓同学分享的听课图片上,其坐的位置都比较靠前。对此,邓同学说,“坐前排的上课体验感会更好,因为老师相当于一个辐射点,但他的辐射范围是有限的,我觉得坐后排很容易走神。”她有时还会同老师和同学交谈,问问这门课可推荐的阅读文献,“他们对于别的专业来听课也挺欢迎的”。

邓同学回忆,她第一次上的是文学院的选修课,感觉和高中的语文课有一点相似,自己对文学学科很感兴趣,因此上课时格外享受。而且旁听其他专业的课挺有帮助的,比如写作。

“第二节是政治制度史的课,听他们的课可以了解基础的内容,然后通过老师推荐的一些参考文献去学习,扩展知识面,当你想写作相关内容时也挺有帮助的。”

邓同学表示,目前她选择旁听的课都是入门难度不高的,因此能够听懂,后续如果去上水利水电专业的课程,自己不一定能理解讲课的内容。

谈及将听课感受分享到社交媒体,邓同学称,一是为了记录,二是为了给学弟学妹们提供一个参考,因为武大毕业有跨专业选课的要求,大家往往挤在热门的跨专业课里,她希望自己能挖掘一些冷门却同样优秀的课程。

邓同学告诉记者,虽然现在她还在为毕业做准备,比较忙,但做自己想做的事情,她感觉很愉悦。目前周一到周五,她几乎每天都会去听课,未来计划去其他学校听课,并尝试一些不局限于在教室上课的课程。

“武汉是个有很多大学的城市,我们可以去其他学校或者是自己的学校旁听一些课程。我觉得也不会有绩点上的损失,反而会让你觉得就是大学生活应该是这样的。”她说。

来源:九派新闻

_________________________________________

评论

高校如何提供更多便利

黄帅

据九派新闻报道,最近,武汉大学计算机学院的邓同学在社交媒体分享自己“在武汉尝试一百节课”的感受,引发不少年轻人的关注。她旁听的课程,有文学院、历史学院的,还有物理学院的。她表示,自己听课不是为了什么功利目的,纯粹是因为热爱,“因为大四的课程很少,且在大二、大三时尝试过其他学院的课程,觉得很有意思,所以想在大四抛开绩点,单纯地享受听课”。

享受听课——这的确是很多人羡慕的状态,不少网友也很支持邓同学的做法。有人表示,自己就无法如此纯粹而不功利地旁听各种课程。这背后,确实存在不少青年学子面临的现实问题。

首先,北京、上海、武汉等高校云集的城市,天然具备了大量名师好课资源。但很多二三线城市,高校数量较少,学习资源有限,即便学生想旁听,也很难如愿。还有一些高校并不能给旁听生提供便利条件,旁听生进校难度很大,最后只好放弃。再者,并不是所有人都能做到像邓同学那样,不功利地去享受听课的乐趣,尤其是大三、大四的学生,面临考研、求职等压力,很难心无旁骛地去旁听。

现实中,旁听生与本校师生的交流、互动,不仅能让旁听生学有所得,也能促进本校的教学工作,活跃校园氛围,带动更多热爱学习的年轻人。

邓同学的“听课模式”不一定适合所有人,不同人在现实面前,会有不同的选择。但作为高校管理者,应该尽量为那些愿意旁听、热爱学习的年轻人提供便利条件,帮助他们获得更好的求学体验。

其一,就是解决大学校门开放的问题。尽管近段时间,不少高校校园都对外开放了,但仍有一些门槛限制。比如,需要在网上预约才能入校,入校的时间和人数也有限制。这些因素都给旁听生带来了不便。因此,有必要在维护正常教学秩序的前提下,进一步开放校园,减少旁听生入校的阻碍。

其二,高校可以在政策上给予旁听生必要的支持与帮助。其实,一些高校已经考虑到这一问题,并推出具体政策来引导、管理旁听生。比如,上海政法学院推出了 《旁听生管理暂行办法》,发布不少帮助旁听生的政策。比如,规定“在学院住宿条件许可的条件下,旁听生在缴纳住宿费后,由学生工作办公室安排在校住宿”。当然,旁听生在享受一些权利的同时,也得承担相应的义务,遵守学校的各项规章制度。再如,宁波诺丁汉大学开启“旁听生计划”,旁听生可以旁听校内各种讲座,且有荣誉证明,按照规定,旁听生考勤达到50%以上,还能获得结业证书。宁波诺丁汉大学对于旁听生的定位也很清晰,都是“渴望自我学习充电的社会人士、希望开拓国际化视野的其他高校在校生”。

如此一来,高校与旁听生能够“双向奔赴”,学生获得了珍贵的学习机会,掌握了更多知识,拥有了更开阔的视野,高校也能发挥更多社会教育层面的价值,对提升高校的形象与社会影响力大有裨益。

从个人成长的角度来说,旁听的积极作用也很大。正如邓同学所言,“我觉得 (旁听) 不会有绩点上的损失,反而会让你觉得大学生活应该是这样的”,大学生活不该局限在某个狭小的空间里“死读书”,而是要努力走出去,尽量打破专业壁垒,拥有更全面的知识体系。

现在不少高校都提倡通识教育与跨学科教育,引导大学生做到“先博而后渊”,在拥有开阔知识面的基础上再进行深入的研究。从这个意义上讲,多旁听好课,多学习一些本专业之外的知识、理念与技能,也会对自己未来的全面发展起到积极作用。

来源:中国青年网