父母在剑河任过教 自己在贵州上过学

琼瑶与贵州:聚散两依依

|

|

| 琼瑶一家合影,此照片系陈致平先生致白定璋女士书信中所附。(前排左一为琼瑶) |

|

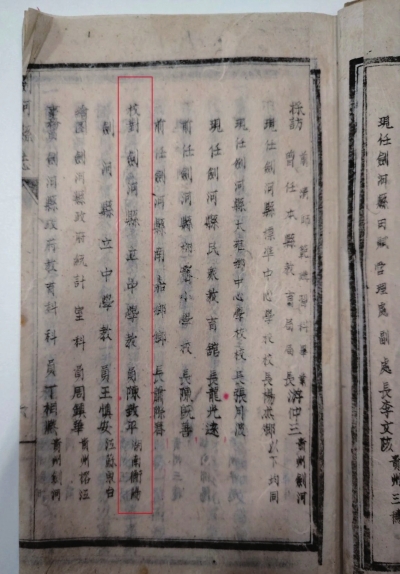

| 这套线装版民国《剑河县志》于1944年9月至12月为时任剑河县长阮略主持纂修,由琼瑶父亲陈致平校对。 |

|

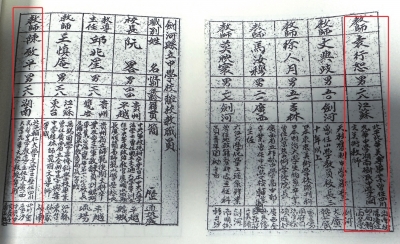

| 剑河县立初级中学离校教职员表,其中琼瑶母亲袁行恕信息中,性别为“男”,为笔误。 |

|

本报记者 廖尚海

12月4日,知名作家琼瑶在台湾省新北市淡水区家中去世,终年86岁。琼瑶,本名陈喆,1938年4月20日出生于四川成都,祖籍湖南衡阳,中国当代作家、编剧、影视制作人。在读者们眼中,琼瑶的作品文笔流畅优美,故事曲折动人,意境清新浪漫,充满着对于梦的憧憬和爱的执着。其作品与流行文化紧密结合,在两岸三地广为流传。

记者通过查阅相关资料,80年前,琼瑶的父亲陈致平、母亲袁行恕随当时的广西大学迁移时,就在黔东南剑河停留,夫妻俩受当时剑河县县长之邀,留任剑河县立初级中学。而琼瑶就在剑河县上了小学。

琼瑶父母曾任教剑河

记者经过采访和查询资料后得知,琼瑶一家曾停留黔东南榕江县和剑河县。

“琼瑶父母曾在我们学校当过教员。”剑河民族中学副校长龚祥亮告诉记者,80年前,琼瑶的父亲陈致平、母亲袁行恕随当时的广西大学迁移时,先停留在榕江县,随后到了剑河县。琼瑶的父母亲受当时剑河县县长之邀,留任剑河县立初级中学 (今贵州省剑河民族中学前身)。

翻阅资料,记者从剑河民族中学建校80周年的文集 《剑河民中教育》 中找到了剑河校友李万增的一篇文章《怀念良师陈致平、袁行恕》。

据李万增描述,“七七事变”后,陈致平携夫人袁行恕至四川成都。1938年在四川生下一对孪生姐弟“凤凰”“麒麟”,其中的“凤凰”就是后来享誉国内外的作家琼瑶。当时,陈致平夫妇费尽心思地给双胞胎取名,长女取名“喆”,是为了纪念他们相遇于“两吉女中”这所学校的美好时光,以此表达对爱情的珍视。次子取名“珏”,寓意着两块玉合而为一。而“凤凰”和“麒麟”,则是母亲袁行恕给两个孩子取的乳名。

陈致平夫妇对这对双胞胎姐弟寄予了无比崇高的期望,希望他们能成为稀世珍品般的人才,出类拔萃。

其间陈致平夫妇,还生下了三子“巧三”即陈兆旺。

1944年6月,长沙沦陷后,在湖南私立南华中学任教的陈致平携一家又逃往广西融水。期间,陈致平受聘于当时的广西大学,一家人又跟随广西大学一起向重庆搬迁。

此间,广西大学师生行至黔东南州榕江,不知为何,停了下来,另一教授瞿澄波与陈先生两家10口经商议后结伴继续前行,不料行至剑河五里章汉大坡时却被几名从山间跳出的盗贼抢去了行囊。

这一次被抢惹得瞿澄波大怒,一路叫骂:“要去县城控告渎职县长……告到省城,告到中央。”

当时的那名县长曾经留洋日本,看到是大学教授前来,自然很是尊敬,于是置办衣物,将两位先生及家人安顿下来。

陈、瞿二人原本打算休整后继续出发前往四川,然而剑河县长尊重学问,执意挽留陈、瞿、袁三人,并以高薪聘任三人为剑河县立初级中学的老师,最终三人留在了剑河。

据资料显示,当时被留下来的人还有广西大学教师王慎安教授,吉林大学徐人悦教授。

试想当年的一县之长怎会对高级知识分子如此之尊敬,并挽留陈致平、袁行恕、瞿澄波等人呢?

杨昌言,1925年出生在剑河,系剑河县立中学第二期学生,1944年参加抗日救国青年远征军,初编入203师炮兵营,后转入步兵营605团,司令为国民党京沪杭警备总司令汤恩伯。

据老人生前所著文章《杨昌言回忆剑河县立中学时任校长阮略》一文中记载,他就读剑河县立初级中学时的校长是由时任县长阮略兼任。

阮略是平越 (今福泉) 人,出生于清之武秀才家庭,自幼聪颖异常,谨承家训,饱读诗书。但因不满家中包办婚姻娶另一武秀才家之女为妻,遂私自离家前往黄埔军校继续求学。

杨昌言在2021年写的文章中提到,在黄埔军校期间,阮略成绩优异,后到日本入东京帝国大学就读。“九一八事变”后阮略回国,返回家乡贵州谋生。得时任贵州省民政厅厅长之同乡推荐,遂到任剑河县长一职,兼任剑河县立初级中学校长,教授国文。阮略学识渊博,授课循循善诱,深得学生喜爱,杨昌言即为阮略之学生。

在杨昌言的记忆中,阮略教给他们的第一课是唐宋八大家之首韩愈的 《师说》,阮略教读的声音抑扬顿挫,很是好听;他在所有学生能背诵后才对课文作选一步的讲析。

除了是校长之外,阮略自身尊师重学,这才是阮略极力挽留陈、袁、瞿等人的根本原因。据阮略长女阮居敬撰写的文章中多次提到,阮略随后到贵州多地为官,每到一地均重视教育,尊重人才。他在水城创建了一所该县前所未有的中学,由于当地人才缺乏,便千方百计劝说青少年男女入学,通过多种关系向外地聘请教师。

父亲教英语,母亲教绘画

琼瑶的父亲陈致平,北京辅仁大学毕业,又是大学教授,被安排上高年级的英语、历史、国文等课,母亲袁行恕则教授低年级绘画和劳动。

据剑河县立初级中学校友潘年钧回忆,当时他上初三,陈致平教授根本不了解当时班里的水平,开始对待他们就像大学生一般,全用英语讲课。所有学生完全听不懂,大概讲了几次课后发现不妙,陈致平才改用了汉语讲学。

潘年钧老先生对当年陈教授的授课记忆颇为深刻,在记者查询到的资料中,潘年钧描述:“他一口脆亮、标准的北京话,很悦耳。”

此外,陈教授还擅长图画,松鹰虎猴、花鸟山水均栩栩如生。

而琼瑶的母亲袁行恕先生则被安排上绘画与劳动,主要还是绘画。潘年钧记得,袁先生被安排上初一初二的图画课,善于画猴子。一次潘年钧看到袁先生作的一幅水彩画:一株大树上有几只猿猴戏耍,各具表情,极为生动。

据已故中国美术家协会会员李万增回忆,自己从小爱画如命,可是从没遇见像袁老师那样内行的美术老师,教画、作画水平之高,让人从内心拜服。

李万增对袁老师教画可谓洗耳恭听,进步快,成绩好,全校有名声,深受老师喜爱。经常指点他认识色彩,识别画种、素描、写生等等。

李万增记得,陈、袁两位老师每当课余或星期天作画之时,他常常独个人站在教室外用心观看。一次课余,袁老师在专心致志描绘一幅4开见宽的 《小鸭芙蓉》 的画,两只未换绒毛的黄毛鸭嬉戏于鱼塘,画面上角伸出一枝艳开芙蓉,活灵活现。

袁老师回眼见他立身窗外神情入迷地窥看,便叫他入室,和蔼可亲地问其家境情况,给予启发鼓励:“家贫不要紧,只要有当画家的志向,是一定会成功的。”

随后,袁老师还将 《小鸭芙蓉》 赠送给了李万增,遗憾的是由于当时年代动荡,这幅画不幸丧失。

而当时琼瑶的小名叫凤凰,潘年钧在回忆中写到,“由于当时她在剑河县柳川镇小学读书,很少见到她的身影。”

而李万增则在回忆陈、袁两位老师一家时写到“长女凤凰,年约五六岁,稍显修条,沉默少语。”

似乎两人对琼瑶有印象,但不多。

约1945年初,在剑河待了半年多后,陈致平和袁行恕决定还是带着孩子前往四川。1949年,陈致平携家人赴台湾。

琼瑶追忆贵州 温情感恩

很多年以后,琼瑶总想起他们一家初到剑河时的景象。

初到剑河的他们,为了生计,演起了话剧 《红薯熟了》,这出话剧演绎了当下抗战时期的生活,也很受当地人喜欢,但却不能补贴家用。在琼瑶的回忆中:“这一路的‘逃难’,实在是高潮起伏,好戏连台。只会教书和念书的父母,为了谋生,简直使出了浑身解数。红薯、糍粑卖过了,粉墨登场也试过了。到此时,已经一筹莫展。”而这时,时任剑河县长阮略对他们伸出了援手,让他们不仅有了安身之所,还在剑河中学为父亲陈致平和母亲袁行恕安排了教职,使一家人在战乱中得以过上相对平静的生活。

在剑河半年多的时间里,琼瑶一家经历了许多温馨而难忘的瞬间。琼瑶父母在教学上认真负责,深受学生们的喜爱。特别是父亲陈致平的历史课,他结合日本侵略中国的历史背景,慷慨激昂地讲述着那段屈辱与抗争的历史,让学生们深受震撼。同时,他们还利用业余时间创作了许多画作,赠送给朋友和学生,为剑河的文化教育事业贡献了自己的力量。

对于琼瑶而言,剑河不仅是一片安宁的避风港,更是她成长的摇篮。在这里,她跟随伙伴们在乡间嬉戏玩耍,年仅6岁便能熟背许多唐诗宋词。

这段经历让她从小就体会到了人生的酸甜苦辣和生活的艰辛,更让她懂得了人间的温暖与美好。这些宝贵的经历,都深深地烙印在她的记忆中。

虽然琼瑶一家在剑河的停留只有短短的半年多时间,但这段经历无疑是他们那些年最平静、最难忘的时光。多年后,琼瑶在自传体小说 《我的故事》 中再次提及这段逃难经历时,依然满怀感激与怀念之情。她深情地写道:“在‘剑河’停留的一段日子,大概是我们流亡以来,最平静的日子了。”

在琼瑶丰富多彩的人生经历中,贵州无疑是一个具有特殊意义的地方。这段经历不仅让她在战火纷飞的年代里找到了一片难得的安宁之地,也为她日后的文学创作提供了宝贵的素材和灵感。并在她日后的文学创作中得到了充分的体现,琼瑶与贵州,真是“聚散两依依”。