贵州师大有个“南仁东班”

培养研究型天文专业菁英

|

| “南仁东班”开班仪式。 |

|

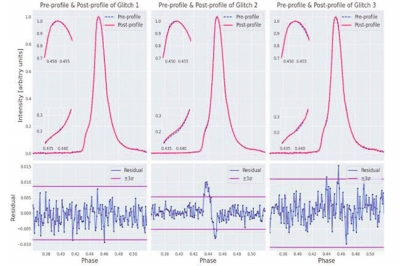

| PSRJ1453-6413三次周期跃变后脉冲轮廓的变化。 |

|

| 学术报告现场。 |

|

本报记者 何登成

在“时代楷模”南仁东先进事迹馆,感悟“人民科学家”南仁东的成长足迹和先进事迹;在中国天眼FAST,了解FAST建设历程及科学成就;在现场教学中,FAST工程师现场讲解,为同学们一一答疑解惑……日前,贵州师范大学2021级、2022级“南仁东班”学生走进平塘县开展实践周研学活动。

“每个学期开展两次实践周活动,一直是专业的传统。”贵州师范大学物理与电子科学学院天文系主任张斌说,天文学不仅是一门理论科学,更是一门实践性很强的学科,通过实践周让同学们切身感受科技前沿的魅力,激发学生科研兴趣,在实践中检验学习成果,从而推动创新拔尖人才的培养。

2020年,贵州师范大学依托天文学专业,与中国科学院国家天文台联合举办“南仁东班”,聘请中国科学院院士汪景璲担任“南仁东班”班主任。“南仁东班”是以“中国天眼”之父南仁东先生命名的拔尖人才创新实验班,旨在继承弘扬老一辈科学家爱国、创新、求实、奉献的精神,培养服务于国家天文学研究与教育的拔尖人才。

中国科学院大学为“南仁东班”开放网络教学资源端口,使学生远程感受科学家的教学风采;贵州师范大学为“南仁东班”每位学生单独设立科研训练项目,同时提供部分硕士研究生推免生名额,激励学生从事天文前沿基础科学研究;物理与电子科学学院为“南仁东班”全体学生提供科研助理岗……“南仁东班”成立以来,贵州师范大学和国家天文台在教育创新和科教融合方面不断做出新尝试。

此外,贵州师范大学还为“南仁东”班学生提供赴国内外参加学术交流活动机会。组织全体学生参加国内各个天文台的暑期学校和夏令营活动,组织学生前往上海天文台、新疆天文台、云南天文台以及厦门大学等进行访学交流,定期参加各类学术交流会议。

张斌介绍,在夯实数理基础的前提下,通过前沿科学讲座、科学实习实践和科研项目训练等,加强“南仁东班”的研究型教学环节,培养具有良好科学素养和国际视野的研究型天文专业菁英人才。同时聘请中国科学院国家天文台和贵州师范大学知名科学家、教授和博士担任“南仁东班”的学业、科研导师,实行“双导师制”,积极培养学生的科学素养。

今年首届“南仁东班”学生迎来毕业,全班22人共考取研究生16人。四年来,该班学生发表SCI论文3篇,授权3项专利、获批中国科学院大学生创新实践训练计划7项、国家级大学生创新创业训练项目4项,内容涉及多个天文学前沿研究领域,实现了班级科研、科创项目100%全覆盖,人才培养得到了社会的高度认可。

从2018年,贵州师范大学正式招收天文学专业本科生;到2019年,天文学专业成为首批国家级一流本科专业,2020年创新成立“南仁东”创新人才实验班;再到2021年获批天文学一级学科硕士点,2024年获批天文学一级学科博士点。贵州师范大学天文学专业一年一个里程碑,实现了“跨越式”发展。

贵州师范大学还与中国科学院国家天文台,中国科学院云南天文台、厦门大学等多家高校科研院所签署合作协议,在共建研究中心、组建科研团队、联合申报课题、联合培养学生等方面开展深度合作。

目前,学校已建成贵州省射电天文数据处理重点实验室、贵州省FAST早期科学数据中心、中国科学院国家天文台贵州师范大学天文研究与教育中心等科研平台,中国科学院云南天文台实习基地、国家天文台EAST实习基地以及正在建设的60厘米光学望远镜等教学、科研基地,为学生提供了大量实践机会。

张斌表示,接下来将沿着“主业 特色”办学思路,不断提升专业建设水平,强化办学优势,将天文学建设成特色更加鲜明的专业和学科,围绕贵州发展实际需求,努力培养更多更好的天文高层次人才。

___________________________________________________________

相关新闻

“南仁东班”学生

在天文学顶级期刊发表学术论文

本报讯(记者 袁航) 近日,贵州师范大学2020级南仁东创新人才实验班(以下简称“南仁东班”)学生李威在导师党世军的指导下,在天文学顶级期刊 《Re-search in Astronomy and Astrophysics》 上发表学术论文。

该研究利用澳大利亚Parkes望远镜23.3年的观测数据,开展了PSRJ1453-6413周期跃变与脉冲轮廓间的相关性研究。周期跃变是脉冲星自转不稳定性现象之一,主要表现为脉冲星自转速度的突然加快,与脉冲星内部超流体的活动有关。

该研究证实了PSRJ1453-6413的第一次周期跃变,并探测到了两个新的周期跃变现象、获得了这颗脉冲星的位置、自行运动、自转参数等重要参数。研究结果表明,PSRJ1453-6413脉冲星周期跃变与脉冲轮廓变化之间可能存在明显的相关性,该研究对脉冲星周期跃变的观测研究对于探测中子星内部结构及物态具有重要意义。

第十二届全国脉冲星研讨会上

“南仁东班”学生作学术报告

本报讯(记者 袁航) 今年7月4日至6日,作为脉冲星领域重要的学术交流平台,由中国科学院国家天文台、北京大学主办,南阳师范学院物理与电子工程学院承办的第十二届全国脉冲星研讨会在河南省南阳市举行。会上,贵州师范大学物理与电子科学学院2020级南仁东创新人才实验班同学李威、蔡沿庆分别作学术报告。

脉冲星是大质量恒星死亡后的残骸,是宇宙中密度最高、磁场最强、自转最快的一类迷人而又奇异的天体,是研究宇宙极端环境中物理规律的理想实验室。脉冲星长期以来都是天文和物理的前沿研究领域,涉及引力波探测、精确验证广义相对论、限制极端物理条件下的物态方程、高精度时空基准建立等重要基本问题。

蔡沿庆以Parkes UWL ob-servation of the “swoosh-es” of PSR J0614+2229为题,他详细报告了利用Parkes64m射电望远镜超宽带接受机对PSR J0614+2229观测发现的一些新现象,为理论物理学家去探索脉冲星的物理辐射机制提供了新的线索。

李威报告了利用Parkes 64米射电望远镜观测PSR J1453-6413得到的在中心频率为1369MHz的数据进行脉冲星计时研究的结果。该研究发现了两次新的周期跃变现象并且讨论了与周期跃变可能相关的脉冲轮廓的变化。这一研究扩大了周期跃变现象的样本,为研究脉冲星内部的物理机制和表面磁层的辐射机制之间的关联性提供了观测依据。

学术报告结束后,李威和蔡沿庆均表示:“第一次面向来自全国各地知名专家学者作报告,一开始很紧张,但后面得到了很多老师的鼓励与帮助,就不那么紧张了。学术报告过程中,老师们的交流方式很亲切,提出的问题也很友好。同时,借助这次学术交流的机会,也有幸与一些非常优秀的老师进行了面对面交流,探讨了一些学术上的问题。这样的机会非常难得,不仅可以帮助大家相互交流、共同促进学术进步,也可以帮助年轻一代科研工作者与老一代科学家建立紧密联系,让老一代科学家敢为人先、勇攀科学高峰的精神得以延续。”

___________________________________________________________

人物简介

当你仰望星空时,请别忘记他的名字——

南仁东!

从壮年到暮年,他用一生探索宇宙的奥秘。为了实现观天望宇的梦想,他放弃高薪毅然回国,带领团队克服了无数技术难关,铸就了独一无二、世界领先的超级工程——“中国天眼”。

病重期间,他依然坚持回到施工现场。他常挂在嘴边的一句话是,“‘天眼’如果有一点瑕疵,我们对不起国家。”

他就是我国著名天文学家,FAST工程首席科学家兼总工程师南仁东。

他在贵州大山深处为“中国天眼”选址

1994年,南仁东提出利用贵州喀斯特洼地,建造一个500米口径球面射电望远镜——取名为“FAST”。

对这一想法,当时几乎所有专家都不看好:选址、论证、立项、建设,哪一步都不易。技术和工程上的巨大难度,让许多发达国家都望而却步。

为了给这个理想中的“巨无霸”找到最合适、节约成本的“家”,南仁东带着300多幅卫星遥感图,踏上漫漫十年寻址路。有一次,瓢泼大雨,山洪裹着砂石,连树都能冲走,在外勘探的南仁东靠着救心丸爬回垭口。最终,在近400个备选洼地里,南仁东选中了条件最适宜的平塘县克度镇大窝凼。

时任“中国天眼”工程副总工程师的李菂曾回忆,从开工前到竣工,他们都住在临时板房里,板房内没有洗手间和洗澡间。贵州的冬天又湿又冷,经常是从外面洗澡回到住处,头发上就会结一层硬硬的冰碴儿。

他把生命中近三分之一的时光奉献给了“中国天眼”

2015年,也就是FAST项目后期,70岁的南仁东被确诊肺癌晚期。手术结束后3个多月,他放心不下,忍着病痛返回施工现场。由于声带受损,那时南仁东的声音已经变得非常沙哑,说话要靠着气往上顶。

2016年,“中国天眼”落成启用。在落成典礼的前一天下午,已经被病魔折磨得十分虚弱的南仁东坚持从北京飞到贵州前往FAST基地。那是他第一次看到,这个“望天巨眼”完全建成后的模样。那是他耗费了整整22年心血,终于在祖国西南的崇山峻岭中,为中国打开的“天眼”。

2017年9月15日,72岁的南仁东因肺癌突然恶化与世长辞。

2017年10月10日,在南仁东离世不到一个月,“中国天眼”首次发现脉冲星。2018年10月15日,中科院国家天文台宣布,将国际永久编号为79694的小行星正式命名为“南仁东星”。

2019年9月,南仁东被授予“人民科学家”国家荣誉称号。

南仁东生前说过,“人类之所以脱颖而出,就是因为有一种对未知的探索精神”。

他用22年的信念和热情,让中国睁开了天文学界的“天眼”,而他却永远闭上了双眼。南仁东先生化作天上的一颗星,用闪烁的光芒引领着中国天文学家们,继续探索宇宙最深处的奥秘。

来源:央视新闻