杨永忠:

最重要的是一个“心”字

|

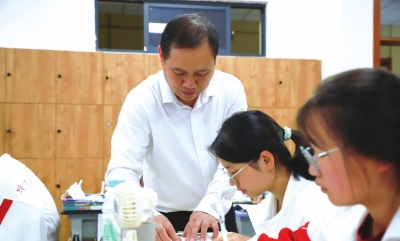

| 杨永忠给学生辅导作业。 |

|

本报记者 熊江睿

10月15日晚,记者走进毕节市民族中学,城市的街灯把黯淡的夜空照亮,微黄的灯光洒在毕节市民族中学教师、教育科研科科长杨永忠脸上,他微笑的面容非常温和可亲,给人一种温暖的力量。在采访过程中,学生给他最多的关键词是“和蔼可亲、平易近人,”“上课生动有趣、通俗易懂。”同事给他最多的关键词是“对学生很好,做教育科研,认真负责,且有方法。”

杨永忠37年来的育人故事,是奋进向上的人生。他经历了从一名村级学校教师、市级骨干教师、省级名师到国家级名师的奋斗历程。

“宝爸”型园丁

2012年9月,杨永忠在毕节市民族中学,担任两个班的物理课和班主任,教学质量都排名前列。他执教的物理学科,在学生入口成绩处于劣势的情况下,2016届、2019届、2022届高考成绩在毕节市同类学校排名第二。

“在毕节市民族中学,我送走了3个毕业班,好多学生都考进了名校。”谈及如何当一名优秀的班主任时,杨永忠说,“最重要的是一个‘心’字,其中包含了对学生的爱心、细心、用心、信心。”

今年考进贵州医科大学的学生杨雕告诉记者,初见杨永忠老师时,就感觉他和蔼可亲,特别地温和。这三年相处下来,她最大的感受是:“杨老师上课生动有趣,讲得绘声绘色,能把生活的小细节带入课堂,课堂气氛活跃,不呆板枯燥,讲的知识点大家都很容易听懂。”

“虽然杨老师在学习方面对我们要求很严格,但我们都很喜欢他。”杨雕笑道。

谈及杨永忠作为班主任对学生的关心关爱时,2016年从毕节市民族中学毕业的黄道会感触最深。她告诉记者,她家住在毕节市七星关区田坎乡田坎村,由于家里姊妹众多,导致家庭条件很困难,读书的时候十天半月向杨永忠老师借生活费。

“我每次两百三百地借给她,就是希望她不要因为家庭困难而放弃学业,最终能够考上一个好的大学,改变自己的命运。”谈及借钱给学生的事,杨永忠道出了初衷。

“杨老师是一位很好的老师,他也是我心目中的‘慈父’,我真的很感谢他。”黄道会感激道。

在今年教师节,2022年考上遵义医科大学的学生刘萍给杨永忠发了一条感谢短信,“真的很三生有幸能遇见您这样的老师,真的超级负责任,你用爱感化了我们,我希望能成为您这样负责任的人。”

刘萍告诉记者,她在读高二的时候,成绩比较差,可能连本科都考不上,所以每天很茫然、很焦虑,打算走体育特长生这条路。

“但杨老师很耐心地鼓励我,劝我不要放弃,要努力学习,在老师的感化下,我留下来继续学习。”刘萍说,令她最感动的是,杨永忠老师并没有因为她是一名“差生”而放弃她,而是不断鼓舞她、帮助她学习,最终考上了心仪的大学。

“能够把学生培养成人是最快乐的事。”杨永忠从事教育工作30多年来,他一直秉承“让每一位学生体验成功。”的教育理念。

“科研”型老师

“立足课堂、站稳课堂、站好课堂,深入研究教学模式和方法,提升教学质量和效率,让学生得到最优的体验与收获。”这是杨永忠从事教育工作以来,对教育教学工作的认识和要求。尤其是进入毕节市民族中学任教后,他更是将目光投向教育科研这一领域,并不断在教育科学研究中探索和践行。

杨永忠说,“作为一名教师,不仅要传授知识,更要成为教育科研的探索者和实践者。”

于是,杨永忠带领团队从“六个一”教学策略、微课·心智·互动教学法,再到“七激”教学模式,最后形成“三体育人”模式,进行了一系列创新实践。

“‘六个一’教学策略即有一个吸引学生的新课引入、有一个微课或微视频的使用、有一次真正的小组讨论或交流发言、有一个精美的教师思维导图板书、有一份学生思维导图手绘笔记、有一个课程即将结束时你学到了什么的学生交流总结。”杨永忠解释说,“微课·心智 ·互动”就是把微课、思维导图运用在教学中引导学生在行为和心理的运动,“七激”教学模式是在课堂教学中,按“情境激趣→问题激思→探究激成→交流激动→总结激理→迁移激扩→评价激增”为基本流程的课堂教学模式。

何为“三体育人”模式? 杨永忠又解释道,就是面向“同体”的人大力发展各民族学生的共同性,面向“个体”的人切实关照各民族学生的差异性、实现学生的全面发展,面向“共同体”的人要充分发挥各民族学生的协作性的教育模式。

“同体”育人旨在深化中华民族共同体意识教育,促进实现中华民族大家庭的和谐与团结,彰显“中华民族一家亲”的深刻内涵。杨永忠深刻理解到,对于多民族共融的地区而言,铸牢中华民族共同体意识是教育工作的重中之重。他的团队开设《56个民族同一家》 等特色课程,并结合毕节市的实际情况,开发了具有地方特色的“民族舞蹈拓展”“民族音乐拓展”“民族工艺拓展”“民族舞蹈创演”“民族音乐创奏”“传统体育竞技”等12个特色课程群20余门选择性差异教育课程。

“每个学生都是独一无二的个体,有着不同的兴趣、特长和发展需求。”谈到“个体”育人,杨永忠说,他们团队坚持“以自主选择促差异发展”的理念,积极倡导并实践“平台+模块”的课程框架,为学生提供多样化的选择性课程。

杨永忠表示,“同体”育人旨在构建一套中华民族共性认同教育体系,“个体”育人主要是探索出一条促进各民族学生差异发展的适性育人路径,“共同体”育人目的是设计总结出一个促进各民族学生团结进步的融合教育方法模式。

“基于‘三体育人’模式,我们学校不仅实现了学业质量四级大跃升,还获全国民族团结进步模范集体等7个国家级授牌,他的成果在18个外省市推广42次,被100余所学校采用。”毕节市民族中学宣传科科长章刚说,杨永忠是一位科研型的教育教学名师,他通过实践教学和理论研究有力推动了学校教育事业的高质量发展。

“学习”型教师

杨永忠的教育生涯始于一个朴素而坚定的信念——用知识改变命运。出生于毕节市大方县鸡场乡一个农村贫困家庭的他,深知教育对于个人成长和社会发展的重要性。他从村级民办学校到中师毕业,再到贵州教育学院的深造,每一步都凝聚着他对知识的渴望和对教育的热爱。

1987年,年仅19岁的杨永忠主动要求分配到他就读初中的家乡的大方县鸡场乡新场小学任教,这一选择不仅让他成为学生心中的良师益友,也让他深刻体会到了农村教育的艰辛与希望。

在大方县鸡场乡鸡场中学担任校长期间,杨永忠更是以身作则,每当学校缺乏某一学科的教师时,他都会自学并亲自上阵授课,这段经验让他成了一位跨学科型的教师。

1990年,杨永忠考入贵州教育学院物理系专科班学习,图书馆也成了他的常去之地,那里的书籍是他频繁借阅的对象。

“我记得最频繁的时候,一个星期要借阅多达10本书来阅读。”杨永忠回忆道。

1994年,杨永忠再次报考贵州教育学院教育管理函授本科专业,进行深造学习。2019年,他又报读西南大学物理课程论在职研究生班。正是这样持续不断地积累知识,才铸就了他今日的学识和成就。

在毕节市民族中学,杨永忠建立了贵州省高中物理名师工作室。为了给工作室的老师们带来新知识和理念。

“通过工作室来带动大家一起学习进步,一起来参与教育科研项目和实践探索活动,以此提升大家的专业素养和教学能力。”谈及成立工作室的意义,杨永忠如是说。

截至目前,杨永忠的名师工作室培养了2位国家级教学名师,13位正高级教师,几十位省、市级骨干教师。在论文写作方面,引导工作室人员在全国中文核心期刊 《中学物理教学参考》 等杂志上发表文章共35篇,出版专著10部。主持有教育部课题1项,省级重点课题11项,省级一般课题6项,省级专项课题3项、市级课题等各类课题共38项。