“80后”科学伉俪“种草”贵州

|

| “80后”科学伉俪郝俊、程巍夫妇扎根贵州10余年。 受访者提供 |

|

| 郝俊(中)带着学生做实验。 |

|

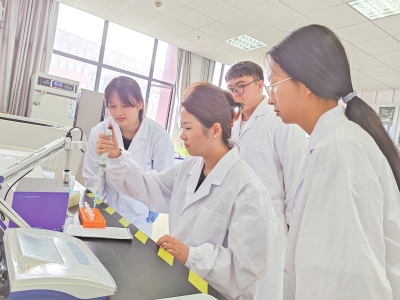

| 程巍(左二)手把手教自己所带的研究生熟悉相应操作规范。 |

本报记者 向淳

“哪里的山更美?”“我觉得是贵州!”郝俊、程巍夫妇异口同声回答。

郝俊是贵州大学动物科学学院草业科学系系主任、副教授,程巍同为草业科学系副教授。从三尺讲台到希望田野,这对心怀志向的科学伉俪,如生命力顽强的香根草,把根深深扎进了祖国大西南腹地贵州的泥土里。

和这对“80后”科学伉俪一样,一大批高校教师追寻“诗与田野”,将论文写在贵州大地上,让科技春风吹暖田间地头,驱动农业现代化提速前行。

缘起奔赴大山种好“幸福草”

郝俊的家乡在山西,程巍则来自内蒙古,两人在中国农业大学和兰州大学各自攻读研究生期间,因共同热爱“一株草”而结缘相识。

2013年上半年,博士毕业之际,异地恋、异国恋多年的德国基尔大学博士郝俊和中国科学院成都分院博士程巍面临择校选择。举棋不定之间,研究生同样毕业于中国农业大学、当时担任贵州大学动物科学学院草业科学系系主任的刘洪来发来邀请。

这一次贵州之行,郝俊缘定贵州大学,还向学校推介了自己的恋人程巍。当年9月,两人一同受聘,成为挑起大梁的青年骨干教师。

“放弃发达地区相对优越的科研、教学条件,是为了追寻‘幸福草’。”面对亲朋好友的疑惑,郝俊给出答案。

“幸福草”,就是彼时贵州大学刚驶入发展“快车道”的草业科学专业,正犹如扩建的苗圃等待植入一批好苗一般,急需一批优秀人才注入。

这对来自北方的“80后”很快度过短暂的适应期,两人简单又温馨的婚礼在2013年底举行,结束了“牛郎织女”般隔空守望的生活,贵州成为“第二故乡”。

如今,贵州大学草业科学这株“幸福草”在春风里越长越高。“2015年,刘洪来师兄积劳成疾,病倒在工作岗位上。”郝俊回忆往事,坦言将延续师兄的未竟事业。

坚守兴农之志跋涉“春风里”

10多年光阴的故事,贵州这片喀斯特地貌广泛分布的土地,郝俊倾注了和对自己家乡山西一样的特殊情感。

执教贵州大学不到半年,2014年2月,郝俊响应同步小康驻村工作的号召,主动请缨来到黔西南州贞丰县平街乡小花江村驻村。

回望短短一年驻村帮扶,郝俊和村两委一起定下走农文旅融合发展的路子、邀请“娘家”贵州大学的专家前来调研支招、联系捐赠信息化办公器材。一晃多年过去,那山那水那人,始终挂念在心。

肉牛产业是贵州农业特色优势产业之一,三度领衔科技特派员,郝俊深入农业生产一线解民生、治学问,帮助养殖户破解饲草料“拦路虎”。

多年来,郝俊、程巍在各自实验室里孵化出的一系列成果,在田间地头这个更大的“实验室”,一项项落地生根。

郝俊几乎跑遍省内肉牛产区,每年有80余天时间早出晚归直奔养殖一线开展牧草栽培、青贮饲料制作等集成技术的相关应用指导;程巍则深耕矿山生态恢复,让开阳、水城等地座座荒山恢复绿意。

寻梦科研教学绽放“大舞台”

登台授课,郝俊、程巍每次面对学生们求知若渴的目光,心中总会升腾着感动。奋战在教书、育人、科研、助农一线,两人认为教师与科学家是等量齐观的两个身份。

程巍在学生面前还是一个“知心姐姐”。有一次,程巍得知自己带的一名研究生打算放弃学业,早点找份工作,减轻父母经济压力。作为导师,程巍立刻联系系里其他老师,一起为他垫付学费,还帮他申请了助学贷款。此后,程巍几次三番找他谈心。在程巍鼓励下,这名学生顺利完成学业,并考上公务员,扎根基层服务“三农”。

2013年至今,沐浴着新时代春风雨露,草业科学系的学科之树茁壮成长。

郝俊先后主持、参与过国家及省部级重大科研课题10余项,在喀斯特区域饲料饲草资源开发利用技术研究领域造诣颇深,还申报专利多项,并先后获得贵州省科技进步奖三等奖、贵州省研究生教学成果奖等。

“虽然我们专业在全国相对起步较晚,但后劲足、潜力大,在贵州‘黄金十年’里取得了不俗成就。”郝俊十分庆幸一到贵州就赶上了好时候。

亲历引才工作蝶变的贵州大学动物科学学院院长陈超感触最深:“郝俊、程巍在贵州这些年,贵州逐渐变为吸引各类高层次人才的‘强磁场’,一系列好政策落地见效,学校、学院发出的‘招贤榜’,揭榜的外省名校博士逐年递增。”

比起掌声和鲜花,郝俊更喜欢埋头教学、科研和下乡,他现在最大的愿望就是盼望草业科学系早日获得博士学位授权点,让凝聚一代代贵州草业人心血的“幸福草”长势更茁壮。