文军西征——战火中的历史记忆

|

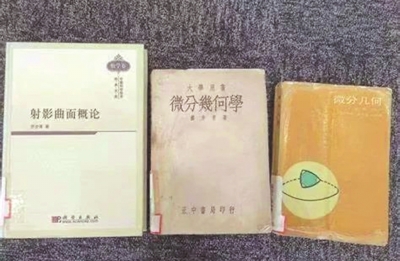

| 苏步青的两大学术成就。 |

|

| 湄潭浙江大学旧址。 |

|

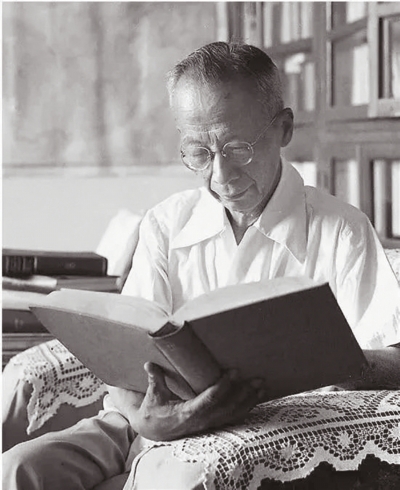

| 竺可桢校长。 |

|

| 浙大退休教授陈天来讲述自己与湄潭的情谊。 |

|

| 浙大研究生支教团开展研学活动。 |

浙大研究生支教团 湄潭追忆西迁办学史

本报讯(记者 郭倩聿 通讯员 马刚 夏浚铭)9月18日,浙江大学研究生支教团湄潭分团在湄开展“寻访西迁古迹厚植家国情怀”五校青马工程研学活动,湄潭县求是高级中学、湄潭中学、湄江高级中学、茶城中学、湄潭协育中学部分师生参加。

当天,浙江大学研究生支教团湄潭分团成员与五校师生代表来到永兴古镇和浙大西迁历史陈列馆等地参观学习,共同追忆浙大举校西迁这段艰苦卓绝的办学史。

在永兴古镇,从“浙大教授楼”到“欧阳曙宅”,从“绣花巷”到“叶子烟巷”,大家不仅领悟到了当年浙大西迁至永兴办学的先辈们精进奋发、不怕困难的精神,也从古镇的老街、石板路、封火墙、木屋等古建筑中感受到古镇散发出的独特魅力。

在浙大西迁历史陈列馆,师生们通过馆中陈列的展品,直观感受这段行程五千多里的“文军长征”之旅,探寻王淦昌、苏步青、卢鹤绂等一大批学界巨匠的足迹。

在湄潭中学,浙江大学退休教授陈天来为师生们带来一场专业、精彩的讲座。陈教授从自身经历出发,向师生们讲述了自己与湄潭这座城市的机缘与情谊。自2016年以来,他便一直往返于杭州、湄潭两地,致力于发展湄潭各类公益事业,希望以这样的方式,让大家铭记浙大西迁湄潭的这段历史。

跟随着陈天来教授的讲述,让我们重温这段温暖、艰苦却卓越的岁月

_____________________________________

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发。地处东部沦陷区的浙江大学师生在著名地理气象学家、教育家竺可桢率领下,为救亡图存、保存民族元气,怀着“教育救国、科学兴邦”的理想,踏上史无前例的漫漫西迁之路。他们穿越浙、赣、湘、粤、桂、黔等地,驻足九个地方,行程五千多里,历时两年多,最终于1940年初抵达贵州遵义湄潭县,并在此坚持办学七年,这就是浙江大学西迁。

历史常常有惊人的相似之处,浙大西迁路线与红军长征部分路线基本吻合,前后相距五年,落脚点都是遵义,一座名城,两次迎接长征,浙大西迁被彭真称之为“文军长征”。

邂逅一座小城

抗战时期的中国有108所高校,有91所遭到日本人残酷的破坏,25所被迫停办。一所大学要继续办学只能选择搬迁,搬迁到远离战争的地方,竺可桢和他的同事们一致认为:浙江大学要搬迁到那些从未有过大学的城镇和僻静的农村,使大学的内迁与中国内地的发展得到结合。

浙大与湄潭的血肉联系,应从1939年2月算起。一次偶然的机会,竺可桢校长与史地系主任张其昀到重庆与教育部商洽迁校事宜途经贵阳时,遇到了贵州省技术室主任宋麟生和在贵阳警察局工作的湄潭籍两兄弟陈世贤和陈世哲,他们力荐竺可桢将学校迁到湄潭。

说起湄潭与浙大的相遇,与当时湄潭县县长严溥泉有很大的关系,严溥泉听说浙大在寻找迁校地点后,立刻成立专门的空屋调查委员会,统计老百姓可以提供的房屋以及粮食供给情况,并写信给竺可桢,表示湄潭可以给浙大提供校舍,同时给竺可桢拟写了邀请函,绘制了湄潭县城略图。多次书信往来后,竺可桢决定亲自到湄潭考察。

竺可桢一行的到来,引起湄潭轰动,严溥泉县长带领县城21个团体热情欢迎,表示愿意建房出租,省政府还决定补助迁移费1万元,公路局表示可以用车辆帮助搬迁。彼此真情相待、诚挚热烈,让经历艰难辗转的浙大师生感受到了当地人的欢迎和支持。为了更好的落实浙大迁校事宜,湄潭县政府于1939年12月召开“浙大迁湄临时校舍会议”,通过调配,让出了寺庙、民教馆、救济院等办公场所以及家族宗祠,热情的群众甚至让出了新建的房屋,共计250间左右,供浙大使用。这一切都让疲惫的浙大师生倍感温暖。

竺可桢考察下来发现湄潭不仅山清水秀、物美价廉、民风淳朴,特别适合一所大学在这里办学,同时在乱世中也算是一片“世外桃源”。由此,浙大最后选择了湄潭。

当时的湄潭,全县人口只有16余万,县城住户1100余户,居民仅6000余人。在这种困难的条件下,湄潭人民竭尽全力接纳浙江大学的到来——最好的房屋腾出作为教授们的宿舍,最好的土地征用来修建浙大教学楼,所有的宗族祠堂都用来作教室或实验室,修建男女生宿舍,为农学院修建200多亩的农场……

由于战时货币贬值、物价飞涨,浙大到了湄潭以后,师生无时无刻都面临着衣食住行等方面的困难。浙大学生多来自于沦陷区,经济来源几乎没有,大部分学生靠有限的公费、贷款以及勤工俭学维持生活,浙大老师以及员工虽然有工资,但大多数都拖家带口,积蓄少而开支大。据校友回忆:学生伙食特别差,食堂里面没有凳子,八个人一桌就站着吃饭,吃饭时候形成一个自然规律“逢六进一,蜻蜓点水”,指的是师生每吃六口米饭才能去夹一口菜,夹菜时只能用筷子尖夹一小点菜就算吃菜了。

不止是学生如此,教师的生活也非常艰难,教师虽然有工资,但是一家好几口人,仅靠微薄的薪水也是难以养家糊口。当时数学系的教授苏步青一家就是教授里面最困难的,全家十口人就靠他一个人的工资养活,为了节省开支,他戒了烟,多数时候家里吃不起干饭就兑水喝稀饭。

1944年,由于遭受天灾人祸,湄潭物资紧缺,物价暴涨,勤劳朴实的湄潭人民,不仅以最大限度为浙大师生提供校舍和居所,而且还将自己家的蔬菜瓜果、大米粮食和鸡鸭鱼肉等无私地送给浙大师生。县城一位姓刘的粮行老板,不顾驻地军官的强令,偷偷地将军官准备强行征收的全部100担大米,无偿捐送给浙大食堂,缓解了浙大师生的燃眉之急。

一所大学的崛起

没有了战火的纷扰,浙大在竺可桢的率领下,奉行“求是”精神,以“教育救国、科学兴邦”为己任,以“蕲求真理、培育人才”为目标,使浙大汇聚了一代知识分子的精英,以破庙陋室栖身,以桐油青灯相伴,以朴衣素服蔽体,以简餐淡食果腹,创造了累累教学科研成果。

西迁期间,学校规模不断地壮大,学生来源地也从原来以东南地区,即苏、浙、皖、赣为主,扩大到苏、浙、皖、赣、闽、湘、粤、桂、黔、蜀诸省,发展成为一所全国性的大学。截至1946年秋浙大复员返杭时,由原来的3院16系发展为了7院27系、2个先修班、1个研究院、4个研究所、5个学部、1个研究室、1所分校、在校生达2171人,比西迁前增加了两倍多,教授、副教授人数从70人增加至210人,培养了本科毕业生和硕士研究生就有2000多人,为新中国成立后科学事业的发展储备了一大批重要的人才资源。

在湄办学七年,他们以苦为乐,各学科科研成果斐然,硕果累累。据不完全统计,浙大在国内外发表的论文超过当时所有的中国大学,完成的学术论文和专著,在战时的中央研究院档案记录中,浙大名列前茅。中国物理学年会连续4次在湄潭召开,宣读论文50多篇。英国 《自然》 周刊、美国 《物理评论》 经常收到来自“中国湄潭”的论文。人才的培养从不间断,不仅培养了一大批如李政道、程开甲、叶笃正等新一代蜚声中外的科学巨子,同时汇聚和保护了一大批如苏步青、王淦昌、谈家桢、贝时璋、卢鹤绂等一代知识分子精英,浙大教师们在科学前沿不倦探索,创造出一流的科学发现和创新:竺可桢的气象学,周厚复的原子理论,王淦昌的中微子,卢鹤绂的铀分裂与原子弹,苏步青的微积分几何学和陈建功的函数,钱宝琮的数学史,束星北的相对论,贝时璋的细胞重建,谈家桢的遗传学,卢守耕的水稻育种,罗宗洛的植物生理,蔡邦华的昆虫分类,吴耕民的园艺与果蔬,罗登义的营养学与刺梨,刘淦芝的茶叶种植与推广等,当时在全国都处于领先地位。

浙大人与国家同呼吸、共命运,在艰难困苦中求是创新,期间科学大师云集,杰出人才辈出,科研成果丰硕,浙大西迁在湄潭工作学习过的院士达50多位。这所大学被著名科技史专家李约瑟认定为中国最好的四所大学之一,誉为“东方的剑桥”,成为新中国具有国际影响的一流大学,这也是浙大百余年历史上最值得骄傲的一段历史。

一所大学影响一座小城

对于湄潭人来说,浙大充满着神秘感。浙大到来之前,湄潭只是一个封闭的小县城。

湄潭有一条天然的河叫湄江河,河水清澈透明,竺可桢校长为了加强学生的体育锻炼,开设了游泳课,并规定必须游泳课成绩合格才能拿到毕业证,当学生们在湄江河里练习游泳时,湄潭老百姓像看电影一样的稀奇。因为当时的湄潭人民很保守,别说游泳了,很多体育运动他们都没有见过。

浙大师生有晨读的习惯,朗朗的读书声传得很远,于是湄潭百姓开始模仿,久而久之,湄潭爱读书的孩子们越来越多,浙大的学生们也在业余时间里到老百姓家中教他们读书写字,当起免费家教。

浙大西迁湄潭,首先将其实验学校与湄潭中学合并办学,建立浙大附中,提高当地教学水平,为湄潭培养基础型人才。同时,还为湄潭创办黔北地区最早的一所实用职业技术学校,对当时湄潭的农业和社会发展产生了巨大的影响。在浙大科研成果的熏陶下,造就湄潭成为著名的“黔北粮仓”“西南茶城”称号。

抗战时期的中国高校中,像浙大那样在战乱中四次整体辗转迁移、跋涉长征而弦歌不辍的并不多,像浙大那样在极端困苦中反而崛起的更少见。在湄潭,浙大从这里走出了一个世界级科学家、教育家、地理学家 (竺可桢),一个诺贝尔奖获得者 (李政道),两个国家级领导人 (全国政协副主席苏步青,全国人大常委会副委员长卢嘉锡),三个全国最高科学技术奖获得者 (叶笃正、谷超豪、程开甲),以及王淦昌、贝时璋、谈家桢、卢鹤绂、陈建功等52位中国的两院院士。

漫漫西迁路,浓浓两地情

对于所有经历过浙大西迁的人而言,一段长达2600多公里的“文军长征”让他们永生难忘,并一直珍惜着浙湄这份深厚的情谊,始终将湄潭视为他们的“第二故乡”。

1997年浙大的百年校庆,湄潭老百姓开了几辆卡车从湄潭出发,带着稻米、茶叶和包谷酒到了浙江大学,浙大的老师们被湄潭人的淳朴所打动。

浙大东归杭州80多年来,纷纷从祖国各地、异国他乡回到“第二故乡”来寻梦的校友有很多,他们满怀着对故乡的深情和怀念,满含着泪水踏上这片土地,寻找着当年浙大西迁的办学遗址和足迹……

1982年,五倍子专家唐觉教授第一次回到第二故乡;

1987年8月时已78岁高龄的谈家桢先生回访湄潭时,一进城就情不自禁地说:“湄潭是我的第二故乡,今天终于到家了”;

1990年,湄潭正式成立了浙大西迁历史陈列馆,苏步青、王淦昌、贝时璋等数十位国内外知名教授发来了贺电。

2009年浙大西迁遵义、湄潭七十周年纪念大会在湄潭举行,李政道先生写道:“求是湄潭,受益一生”,八个字表达对浙大和湄潭的感情。

2012年来自于北京、四川的三位老校友梁永妙 (90岁)、笵岱年 (88岁)、任知恕 (87岁) 来到湄潭寻梦,他们说:“多年前,我们约定好的有很多校友想一起回到湄潭来寻梦,只可惜今天踏上这片土地只有我们三个,因为有好几个已经去世了,我们是代表着已故和还健在的校友们回来看看湄潭还是不是原来的样子”。

当年浙大教授在湄潭出生的后代中,姓名中几乎都嵌有“湄”字,传承着这份相濡以沫的深情厚谊。浙大从2008年开始,在湄潭成立了支教点,每年都会派学生到湄潭支教。从2013年起,浙大获得最高奖学金“竺可桢奖”的学生们每年都会来到湄潭重温母校历史,缅怀先烈,更加透彻体会到“公忠坚毅,担当大任,主持风会,转移国运”这16个大字的分量,深刻体悟浙大求是精神的精髓。

来源:综合《人大论坛》《灵魂级的名片》